Le début du mois de novembre est marqué par deux journées internationales importantes proclamées par les Nations unies et l’Unesco: le 2 novembre est la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes et le 3 novembre la Journée internationale des réserves de biosphère.

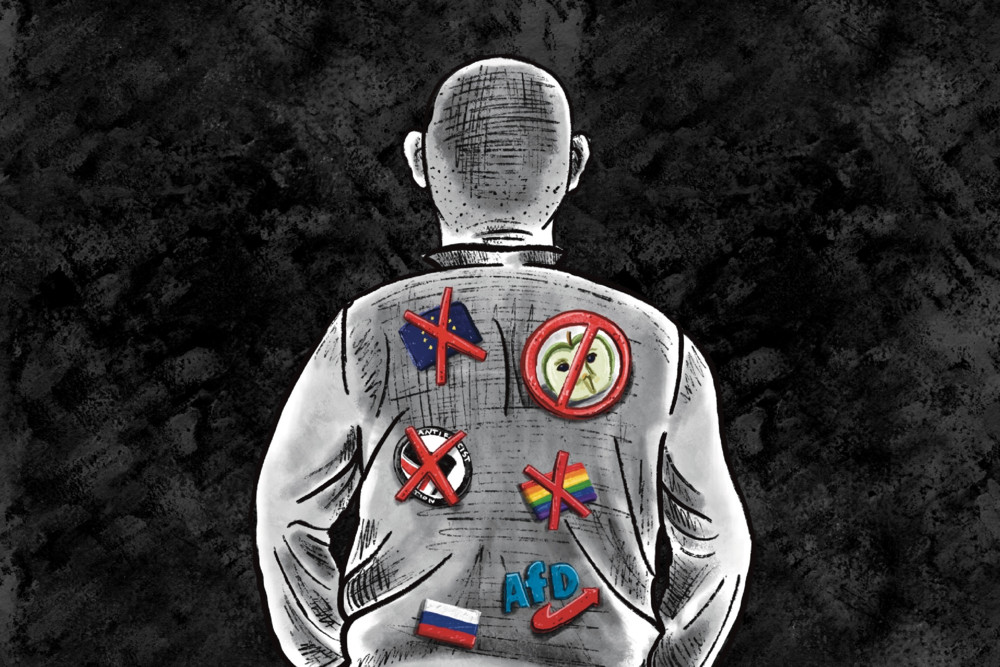

Du rapport de la Directrice générale de l’Unesco publié en automne 2022 et „Connaître la vérité, c’est protéger la vérité“, il ressort qu’entre 2020 et 2021, 117 journalistes ont été assassinés dans le monde (dont 11% de femmes). En 2022, le taux d’impunité des crimes commis contre les journalistes était de 86%. Une précision s’impose: dans ce contexte, il faut élargir la notion de „journalistes“. On y compte tous les professionnels des médias (hommes, femmes, journalistes, reporters, bloggeurs, cameramen, photographes) ainsi que les personnes qui les aident: leurs traducteurs, leurs chauffeurs, leurs guides. Censure, agressions physiques et virtuelles (tant contre les journalistes que contre leurs proches), enlèvements, usage inflationnaire de procès ruineux créent un environnement de peur, dont l’information est une des premières victimes.

Les conflits atroces qui déchirent actuellement l’Ukraine, le Proche-Orient, le Soudan ou encore le Yémen provoquent aussi la mort d’hommes et femmes qui se rendent dans ces régions ravagées pour nous en parler, pour nous tenir informés. Pourtant, parmi les 1.284 de journalistes notés par l’Observatoire de l’Unesco entre 2020 et 2021, 60% des crimes contre les professionnels de la presse ont été perpétrés dans des pays ne connaissant pas de conflit armé.

Un assassinat constitue un crime qui – si des professionnels de la presse en sont victimes – reste trop souvent impuni: en effet, 9 cas sur 10 ne sont jamais élucidés. Leur mort violente est provoquée par leurs enquêtes, leurs révélations, leurs articles qui mettent en cause des régimes politiques ou des organisations mafieuses. Or, cette impunité entraîne une augmentation du nombre des meurtres. En outre, elle est révélatrice de l’aggravation des conflits et de l’effondrement de l’Etat de droit et des systèmes judiciaires.

Reporters sans frontière proclame „l’alerte rouge contre le journalisme vert“. La Journée internationale des réserves de biosphère du 3 novembre nous rappelle le rôle important que jouent ces zones modèle pour le développement durable, comme la Minett Unesco Biosphere qui a rejoint le programme prestigieux de l’Unesco „Man and the Biosphere“ en octobre 2020. De tels programmes, les réflexions et les projets qu’ils engendrent sont de première importance dans un monde globalisé. Dans ce monde, la fragilité des écosystèmes ne fait pas le poids contre les intérêts économiques des compagnies pétrolières, des entreprises qui déboisent les forêts tropicales ou sapent les nappes phréatiques pour que nous puissions boire de l’eau en bouteilles de plastique qui mettent des centaines d’années à se décomposer. En Asie centrale, des journalistes tant professionnels que freelance qui ont publié sur des expropriations illégales sont en prison. En Inde, deux journalistes ont péri brûlés vifs et en Amérique latine, les professionnels des médias sont régulièrement victimes des mafias de la drogue. D’autres encore sont soudoyés par des multinationales pour arrêter leurs enquêtes sur les dégâts provoqués à l’environnement par pur intérêt économique.

Les deux journées du 2 et du 3 novembre doivent nous rappeler qu’il n’y a rien de plus précieux qu’une information vérifiable et véridique et rien de plus inestimable qu’un environnement qui permettra aux générations futures de (sur)vivre.

Zu Demaart

Zu Demaart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können