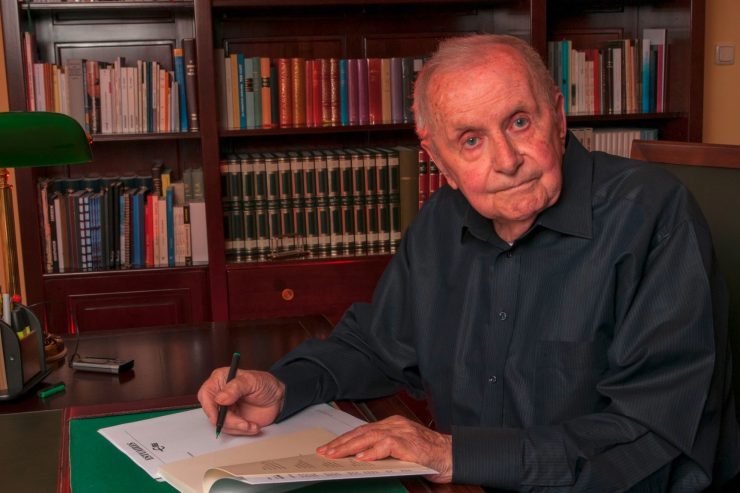

Le doyen des lettres luxembourgeois, Emile Hemmen, poète, pédagogue et résistant, s’est éteint à l’âge de 97 ans, laissant la scène littéraire du Grand-Duché orpheline d’un être qui cultivait la discrétion existentielle et la quête poétique. L’homme comme l’homme de lettres, polygraphe à la tête d’une œuvre multilingue s’étendant sur sept décennies, allait au plus profond là où tant d’autres vont au plus pressé. L’humanisme mémoriel était pour ainsi dire sa marque de fabrique, comme en témoignent notamment „A hauteur d’homme“ (1981) et „L’âge de la mémoire“ (2019), l’alpha et l’oméga de sa production poétique d’expression française.

La démarche d’Emile Hemmen, tant sur le plan anthropologique que sociétal, fut de s’inscrire en faux contre toute forme d’oppression et de pratiquer une forme cathartique de révolte consistant non seulement à agir en son âme et conscience (comme il l’a fait en qualité de réfractaire durant la Deuxième Guerre mondiale, ce dont il a témoigné à plusieurs reprises ces dernières années), mais encore (et peut-être surtout) à tremper son calame poétique (à partir de 1981, il privilégie cette forme littéraire, au détriment d’autres genres qu’il a également pratiqués au cours de sa longue odyssée scripturaire) dans l’encre ontologique et sympathique. Ce n’est certainement pas un hasard si son premier recueil d’expression française s’intitulait „A hauteur d’homme“ (1981) dans la mesure où, en moraliste (au sens que le XVIIe siècle donnait à ce terme, à savoir un observateur des mœurs décrivant ou expliquant le comportement des hommes [à la lumière des grandes valeurs morales et de quelques catégories philosophiques]), il se fait l’observateur et le sismographe des mouvements complexes qui sous-tendent notre être, qu’il s’agisse de vaguelettes ou de lames de fond.

Emile Hemmen se présente donc comme un fin analyste des soubassements de l’âme humaine ; il est également, si l’on nous autorise ce néologisme, un „transsubstantiateur“, à savoir un poète pratiquant la transsubstantiation non pas exactement au sens (où l’entendait Baudelaire) d’acte poétique de transformation de la médiocrité du monde et la souffrance qui en résulte (c’est-à-dire le „mal“) en beauté (c’est-à-dire en „fleur“), mais au sens de „poète-transpasseur“ (qui combine l’activité de l’écrivain qui transpose en mots – en employant en l’occurrence un mode d’écriture particulièrement exigeant car se voulant à la fois laconique et hautement expressif – et celle du passeur qui, en qualité de visionnaire et d’intermédiaire, donne à voir, à (res)sentir et à réfléchir). Emile Hemmen est à la fois le réceptacle et la caisse de résonance du spectre kaléidoscopique de la nature humaine, comme en témoignent nombre de pièces poétiques figurant dans „A hauteur d’homme“ (que l’on songe par exemple à „Glaneurs aveugles“ (p. 30), „Perspectives“ (p. 40), „Creuset humain“ (p. 42), „Les Mots“ (p. 72), „Fin d’année“ (p. 100)).

Se mettre précisément „à hauteur d’homme“ constitue la démarche poétique, à la fois introspective et cathartico-analytique d’un poète qui, durant près de quatre décennies, a entrepris, à l’instar de l’auteur des „Essais“, de saisir l’humain dans toute sa diversité et à travers toutes ses transformations au milieu d’un monde qui „n’est qu’une branloire pérenne“ (III, 2 – „Du Repentir“) et en vue d’une connaissance de soi dont l’objet ne se laisse jamais cerner entièrement. Le défi était de taille, mais Emile Hemmen a su le relever en adoptant, d’ouvrage en ouvrage, l’attitude d’un explorateur avisé et didactique sachant „nautiler“ (néologisme qu’aimait employer José Ensch) – donc naviguer – sur la Toile ontologique. L’intérêt de lire et de relire ses recueils poétiques (d’expression française) réside précisément en l’action de tenir le pari suivant: se laisser „embarquer“ dans cette odyssée, plurielle et multistratique, ondoyante et multifacétique, au cœur d’un psychè que tous les lecteurs ont en partage.

L’encre sympathique

En outre, l’encre sympathique, comme l’on sait, n’apparaît qu’en chauffant le papier sur lequel elle a été déposée, ou en employant un autre révélateur. Mais l’encre sympathique peut également constituer une excellente métaphore de l’écriture hemmenienne qui se caractérise, comme celle du récipiendaire du Prix Nobel de littérature 2014 – Patrick Modiano [auteur d’un ouvrage éponyme], par son style simple, presque neutre, et ses mots, ses souvenirs, qui remontent à la surface, parfois longtemps après les faits dont ils constituent les miroirs prismatiques.

La poésie hemmenienne, comme nous l’avons vu, se fait volontiers cathartique, introspective et transsubstantielle: elle nous incite à nous inscrire dans une démarche transcendante destinée à déchiffrer ce que l’homme ordinaire ne parvient pas aisément à percevoir. Elle est aussi pleinement mémorielle. Soumise à et conditionnée par les forces léthéennes, la mémoire se définit par l’action de redonner vie à des figures à demi-effacées; elle se pense comme une difficile entreprise de reconstruction de ce qui a été dilué, démembré voire effacé par le temps, d’où le travail du poète qui, en qualité de témoin et de martyr (ces deux termes sont originellement et étymologiquement liés), s’efforce de soustraire tout un univers (intérieur) au barathre de l’oubli et de le faire ressusciter.

C’est ce que le „dernier Hemmen“, ayant atteint „l’âge de la mémoire“ (titre de son dernier recueil paru aux éditions „Folle avoine“ et illustré par Georges Le Bayon), s’emploie à faire dans les recueils publiés durant les dernières années de sa production littéraire. Notre poète offre au lecteur un espace mémoriel où le „désir de pénétrer/des rêves de chair,/des rêves de sang“ (p. 19) le dispute au „feu de la mémoire“ (p. 23), dans lequel il peut se plonger, voire se réfugier. Emile Hemmen est en ce sens un attiseur, un raviveur de mémoire qui pratique la figure de style comme un orfèvre s’applique à ses créations, cherchant souvent non pas à dérouter foncièrement son lecteur, mais à le déconcerter, à le conduire vers cette capacité à s’interroger sur une évidence aveuglante, c’est-à-dire qui l’empêche de voir et de comprendre le monde le plus immédiat. Un tel processus est à l’œuvre notamment dans le recueil „Un boire sans soif“ (2018).

Le „boire“ hemmenien, métaphorique et symbolique, peut être rapproché du célèbre poème programmatique de Charles Baudelaire intitulé „Enivrez-vous“ („Le Spleen de Paris“, XXXIII) dans lequel ce dernier écrivait „Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous“? L’ivresse dont il est question étant l’ivresse poétique, Emile Hemmen, en suivant l’injonction baudelairienne, nous apprend à nous „enivrer“, c’est-à-dire à écouter la symphonie du monde à la lumière du Temps et de l’Être. Peut-on imaginer raison plus noble de (re)lire ses textes maintenant et à l’avenir?

Zu Demaart

Zu Demaart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können