In ihrem Artikel „Sex redefined“ in der renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift nature schreibt Claire Ainsworth, dass die Vorstellung, es gäbe nur zwei Geschlechter, zu vereinfacht sei und Biologen nun in einem breiteren Spektrum denken würden. Mit anderen Worten: Es gibt nicht nur Frauen und Männer. Welchem Geschlecht man sich zurechnet, ist nicht unbedingt mit Chromosomen, Hormonen oder körperlichen Merkmalen verbunden. Gender hat auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen, Kultur und letztendlich vor allem persönlichem Empfinden zu tun.

Personen, die aus anatomischer, genetischer oder hormoneller Sicht nicht eindeutig als weiblich oder männlich eingeordnet werden können, werden als intergeschlechtlich bezeichnet. Häufig werden betroffene Kinder operiert und einem bestimmten Geschlecht zugewiesen. In Luxemburg spricht die Regierung seit geraumer Zeit von einem Gesetz, das chirurgische Eingriffe verhindern soll, wenn ein intergeschlechtliches Kind gesund ist. Viel hat sich in diesem Dossier noch nicht getan, doch das Gesundheitsministerium versichert, dass noch vor Jahresende ein entsprechender Text dem Parlament vorliegen soll.

Der Begriff Nicht-Binarität hat nichts mit biologischen Merkmalen zu tun. Er bezieht sich auf Personen, die sich nicht in das zweigeteilte Geschlechtersystem von Frau und Mann einordnen. Man spricht auch von „genderqueer“. Das kann sich auf unterschiedliche Weise ausdrücken: Agender, eine Unterteilung des nicht-binären Spektrums, bedeutet, geschlechtslos zu sein. Bei genderfluiden Menschen kann das Geschlecht ändern – Kim* erzählt, dass dies im Laufe von Monaten erfolgen kann, aber es sich manchmal auch nur um Stunden handelt. Es gibt noch viele weitere Untereinteilungen: Ein Demiboy beispielsweise identifiziert sich nur zum Teil als Mann.

„Eine große Last fiel von meinen Schultern“

Dann stellt sich natürlich die Frage nach den Pronomen. Wie spricht man eine Person an, die sich weder als weiblich noch als männlich bezeichnet, beides zugleich oder im Wechsel ist? Im englischsprachigen Raum wird das Pronomen „they/them“ verwendet. Amélie (26) wohnt in Quebec und akzeptiert sowohl das Pronomen „she“ als auch „they“. „Nicht-Binarität bedeutet mir sehr viel, es ist meine sexuelle Identität. Ich habe mir jahrelang viele Fragen gestellt, bis ich dann auf diesen Begriff gestoßen bin. Sobald ich verstanden hatte, worum es ging, habe ich mich sofort damit identifiziert. Ich fühlte mich befreit: Es ist, als wäre eine große Last von meinen Schultern gefallen.“

Amélie arbeitet auf einer Militärbasis, ist sportlich, kunstbegeistert und selbstbewusst. Eine Person, die weiß, was sie will. Dank Internet kann Amélie sehr offen über das Thema sprechen. Einige Nahestehende wissen über die Gender-Identität Bescheid, Familie und Arbeitskollegen noch nicht. Sich als nicht-binär zu outen, ist für viele Betroffene ein riesiger Schritt und nicht selten mit Komplikationen verbunden. Bei Amélie ist es allgemein gut gelaufen. „Die meisten meiner Freunde sind sehr offen. Natürlich gab es Fragen, aber insgesamt habe ich sehr viel Unterstützung von ihnen erhalten. Allerdings habe ich auch schon einen Mangel an Respekt und verbale Belästigung erlebt. Mein größtes Problem ist die Abwesenheit von genderneutralen Toiletten.“ Diese sind in der Tat weltweit Mangelware.

Für andere Menschen ist das Thema noch recht neu. Son* (Anfang 30) tastet sich heran. „Ich weiß erst seit kurzem, dass ich nicht-binär bin.“ Son wurde mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren und ist in einer Partnerschaft mit einer Frau. Hat sich lange als lesbisch bezeichnet. Aber irgendwann bemerkt, dass es ganz in Ordnung ist, sowohl als „sie“ als auch als „er“ angesprochen zu werden. Das stört nicht weiter. „Ich war schon als Kind nicht besonders feminin. Innerhalb meiner Familie wurde diese Nonkonformität immer akzeptiert.“ Mit sozialen Normen, wie eine Frau aussehen oder sein sollte, konnte Son nie viel anfangen.

DAS nicht-binäre Erscheinungsbild gibt es nicht

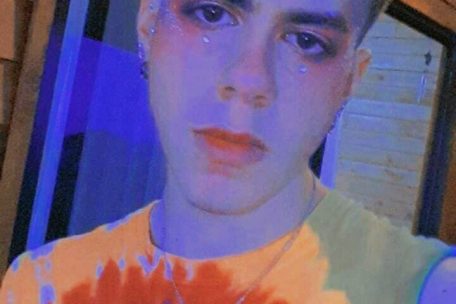

Wie sehen nicht-binäre Personen aus? Bei dieser Frage stellen sich viele wohl eine Art Mischung aus dem, was die Gesellschaft als „weiblich“ erachtet, und dem, was als „männlich“ gilt, vor. Androgynie als Ausdruck dieser Ablehnung der Frau- und Mann-Dichotomie. Das kann bei manchen Betroffenen der Fall sein, muss es aber nicht. Einer Person sieht man nicht zwingend an, dass sie nicht-binär ist. Sie kann aussehen wie du und ich. Amélie trägt schulterlange Haare, die ab und zu gefärbt sind. Kim möchte vor allem hübsch aussehen. Die braune Haarpracht reicht bis zur Taille, der Bart ist mal rasiert, mal nicht. Einen typischen Look gibt es nicht.

Evez (18, Pronomen: „he“ und „they“) gehört zu jenen, die ein androgynes Aussehen bevorzugen. So fühlt er sich am wohlsten. „Ich wusste schon immer, dass ich nicht in dieses Konzept des ‚Mannseins’ hineinpasse. Um ehrlich zu sein, hasse ich es, wenn Menschen dieses Wort benutzen, wenn sie sich auf mich beziehen. Seit vergangenem Jahr weiß ich, dass ich nicht-binär bin. Ich habe gemerkt, dass ich mich mit genderneutralen Pronomen wohlfühle – manchmal mehr als mit männlichen.“

Evez praktiziert auch Drag. „Das hat zu meiner Erkenntnis beigetragen, dass ich mich nicht mit herkömmlichen Genderrollen identifiziere. Ich kann so auch meine feminine Seite zum Ausdruck bringen. Drag ist eine große Freiheit für mich, eine Möglichkeit, vor meinen Unsicherheiten zu fliehen und einfach ich selbst zu sein.“

Er selbst sein: Für Evez bedeutet dies, dass er sich am liebsten ständig androgyn kleiden würde. Kann er aber nicht. Er wohnt in Costa Rica – in einem konservativen Umfeld, wie er sagt. Zwar hat er viele queere Freunde, einige sind auch nicht-binär, doch gegenüber seiner Familie hat sich Evez noch nicht geoutet.

Die Angst vor Anfeindungen oder sogar Angriffen ist immer da. Dass Evez wieder komische Blicke erntet. Oder – seine bislang schlimmste Erfahrung – als „faggot“ bezeichnet wird. „Körperliche Gewalt habe ich zum Glück noch nicht erlebt, doch wenn ich in einem androgynen Look unterwegs bin, habe ich immer Angst, dass ich umgebracht werden könnte. Solche Dinge geschehen täglich, weltweit und in Costa Rica.“

„Wie mit einer geklauten Identität zu leben“

„Ich selber sein, ohne Ängste und Urteile von außen“ – das ist auch für Alexej noch Wunschdenken. Bevorzugte Pronomen: „er/xier“ auf Deutsch, „they/them“ auf Englisch, auf Luxemburgisch einfach „hien“. Alexej ist Anfang 20, wurde mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren und studiert in Deutschland – unter dem „Deadname“, dem Namen, der auf der Geburtsurkunde und allen offiziellen Dokumenten steht, den Alexej aber nicht mehr verwenden will. „An der Universität bin ich noch nicht offiziell geoutet und muss wegen der Situation mit meinem Vater, der mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, unter meinem ‚Deadname’ studieren.“

Das ist ein großes Problem. Es fühlt sich falsch an – „so, als wäre ich in zwei geteilt oder müsste mit einer geklauten Identität leben“, sagt Alexej. „Es fühlt sich auch immer fremd an, diesen Namen auf Examenblätter oder offizielle Dokumente schreiben zu müssen. Es hat sich schon immer so angefühlt.“

Alexej war 16 oder 17 Jahre alt, als der Groschen fiel. „Ich habe mich nie wirklich wohl in meinem Körper gefühlt – und dann habe ich herausgefunden, warum ich ihn so ablehne: weil es der falsche ist.“ Mit der Vorstellung, einen komplett männlichen Körper zu haben, hat sich Alexej jedoch auch nie zu 100 Prozent wohlgefühlt. „Als ich auf das Thema Nicht-Binarität gestoßen bin, hat es mir eine enorme Last von den Schultern genommen, nicht in das eine oder andere Geschlecht passen zu müssen.“

Alexejs idealer Körper würde aus einer flachen Brust bestehen. „Ich trage häufig einen ‚Binder’ (ein Kleidungsstück, das die Brüste abbindet, damit sie flacher aussehen, Anm. d. Red.). Die Menschen wissen dann oft nicht, wie sie mich ansprechen sollen.“

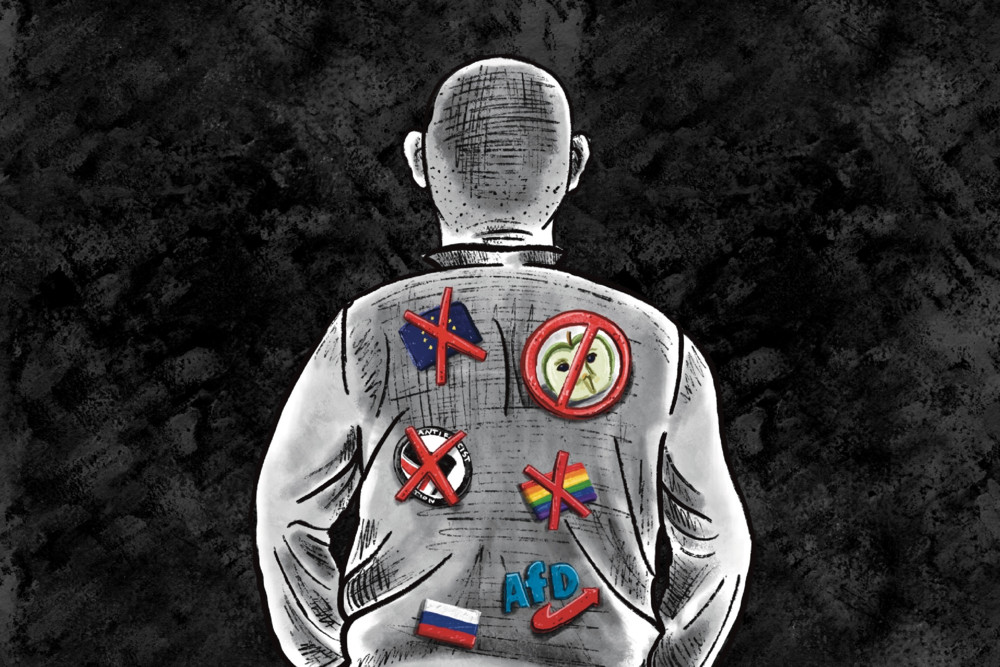

Verbale Angriffe und Diskriminierung

Negative Erfahrungen hat Alexej schon viele gemacht. „Wenn ich mich in einem Umfeld befinde, von dem ich weiß, dass es LGBT+-freundlich ist, mache ich mir weniger Gedanken und bin weniger gestresst.“ Doch der eigene Vater kann Alexejs Identität nicht nachvollziehen und auch auf der Straße gab es bereits negative Kommentare. „Ich bin zum Glück noch nie physisch angegriffen worden, dass wenn jemand sagt, dass für Leute wie mich Züge wieder nach Auschwitz fahren sollten, prägt das einen. Das ist mir in Luxemburg widerfahren. Auf der ‚Plëss’. Ich hielt lediglich Händchen mit meinem Partner. Anschließend hieß es noch, wir sollten uns doch mal wie ‚echte Damen’ kleiden. Hinzu kommen dann noch die ganzen Horrorgeschichten, die man in den Medien hört. Ich musste bereits wegen einer Angststörung in Therapie.“

Alexej ist außerdem noch demisexuell. Das weiß aber nur der Partner und bleibt Privatsache. „Die LGBTQIA+-Community ist für mich der Ort, wo ich ich selber sein kann, ohne beurteilt zu werden. Sie hat mir dabei geholfen, meine Identität zu akzeptieren.“

Was wünschen sich die Personen, mit denen wir gesprochen haben, für die Zukunft? Alexej hat sofort eine Antwort parat: „Ein Vater, der mir nicht mehr im Weg steht. Der mich meinen Namen ändern lässt und mich nicht emotional erpresst. Ich hoffe, dass ich diese Brücke nach dem Studium und sobald ich eine feste Arbeitsstelle habe, hinter mir abbrechen kann.“

Für Evez steht fest: ein androgynerer Look und die Möglichkeit, immer so auszusehen. „Mein Wunsch für alle nicht-binären Menschen ist, dass die Gesellschaft aufhört, uns anzusehen, als seien wir unreif, verrückt und dumm, nur weil wir uns nicht mit einem binären Gender wohlfühlen. Dass wir einfach respektiert werden.“

Das wünscht sich auch Son und fügt hinzu, dass in der luxemburgischen Gesellschaft noch viel Nachholbedarf besteht. „In Genderfragen sind wir noch nicht so weit. Wir bleiben nach wie vor bei diesem ‚Blau für Jungen, Pink für Mädchen’-Schema hängen.“ Ein Denken jenseits dieses binären Systems wird da häufig erst gar nicht zum Thema. „Bis vor ein paar Jahren habe ich mich selber nicht viel damit auseinandergesetzt“, sagt Son. „Viele Leute fragen sich, warum dies so ein großes Thema ist. Es sei doch egal und jeder könne sich als das identifizieren, was er möchte, und die Person lieben, die er möchte. Doch ich finde, es muss ein Thema sein. Es muss darüber gesprochen werden.“

Hoffnung sieht Son in der jüngeren Generation: „Junge Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, zeigen sich offener. Sie üben auch vermehrt Kritik am Konzept der toxischen Maskulinität. Da kommt also auf jeden Fall Bewegung ins Spiel. Auch das Internet spielt eine Rolle. Die Menschen erhalten Zugang zu mehr Informationen, sehen, dass es eine Welt jenseits von dem, was sie bisher kannten, gibt. Du bekommst die Freiheit, herauszufinden, wer du bist.“

* Name von der Redaktion geändert

Zu Demaart

Zu Demaart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können