Franz Schuh, Jahrgang 1947, seines Zeichens Publizist sowie Lehrbeauftragter und Wiener Urgestein, ist das, was man gemeinhin im öffentlichen Leben eine feste Größe nennt – und das nicht nur in seinem Heimatland Österreich, sondern durchaus grenzübergreifend. Sein Essayband „Lachen und Sterben“ versammelt 38 Texte (darunter auch einige Gedichte), die zuvor bereits in der Neuen Zürcher Zeitung, dem Falter oder dem Magazin GEO veröffentlicht wurden.

Allgemein betrachtet versucht sich Schuh an aktuellen gesellschaftlichen Zustandsbeschreibungen, wobei der unschlagbare Buchtitel quasi als Leitspruch verstanden werden kann. Will sagen: Humoristisches bis tief hinein in seine abgründigen Ausformungen und Verästelungen steht im Mittelpunkt der Reflexionen des Autors. Dabei dürfen naturgemäß Definitionen beispielsweise des sprichwörtlich gewordenen „Wiener Schmä“ nicht fehlen, mit dem wir Nicht-Einheimischen maximal historische Figuren wie den schusseligen Hans Moser oder den grantigen Helmut Quadflieg verbinden. Auffällig oft sucht Schuh die Nähe zu literarischen Größen wie Elias Canetti oder Karl Kraus, wobei ihm diese sehr ans Herz gewachsen zu sein scheinen, aber nichtsdestotrotz oder gerade deshalb einer scharfen Kritik unterzogen werden. In einer Editorischen Notiz geht der Autor am Ende durchaus selbstkritisch dem „gemütlichen Tabubruch“ nach, indem er im Anschluss an Freud fragt, ob dessen zentrale Lehrsätze überhaupt noch auf unsere Mediengesellschaft zutreffen. Denn mittlerweile trägt man „das Unbewusste auf der Zunge, mit der man Geld verdient“. Dagegen belegt das Rätsel, das die Coronavirus-Pandemie auch für den so scharfsinnigen Franz Schuh darstellt, dass wir mit Sigmund Freud längst noch nicht abgeschlossen haben.

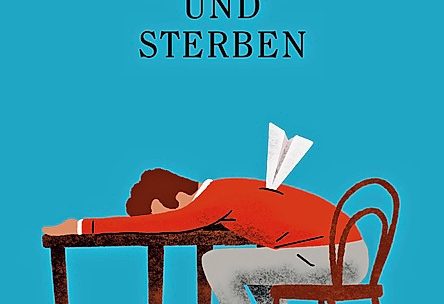

Franz Schuh

Lachen und Sterben.

Paul Zsolnay Verlag, Wien 2021.

336 S. 26,00 €

Zu Demaart

Zu Demaart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können