Um sich und andere Menschen zu schützen, verbringt Bob vier Monate in seiner kleinen Wohnung in Luxemburg. Weil ihm die Decke auf den Kopf fällt und die Regierung der Meinung ist, dass die Pandemie so weit abgeklungen ist, dass Geschäfte und Restaurants wieder aufmachen können, beschließt er, wieder öfters vor die Tür zu gehen. Sein erster Weg führt Bob zum Friseur. Danach fährt er mit dem Zug in die Hauptstadt, wo er sich mit seiner Freundin Alice zum Kaffee verabredet hat. Nachdem die beiden sich (ohne Handschlag und Küsschen) verabschiedet haben, geht Bob noch ein wenig bummeln, bleibt vor Schaufenstern stehen und geht in einen Laden, um sich ein neues Hemd zu kaufen. Während der Quarantäne hatte er wenig Bewegung und er muss sich eingestehen, dass er ein paar Kilo zugenommen hat. Als er das Geschäft verlässt, trifft er seinen Vorgesetzten Oskar. Beide haben sich in den letzten Monaten nur in Videokonferenzen gesehen und Oskar schlägt vor, eine Tasse Kaffee trinken zu gehen. Bob hat zwar schon genug Kaffee getrunken, kann aber seinem Chef nicht Nein sagen.

In der Tasche trägt Bob sein Mobiltelefon, auf dem eine Corona-Warn-App installiert ist. Die App streckt permanent ihre Bluetooth-Fühler nach anderen Geräten aus, auf denen die App ebenfalls installiert ist. Wenn sich Bob mindestens 15 Minuten lang in der unmittelbaren Nähe eines anderen Gerätes aufhält, macht die App eine Notiz.

Einige Tage später erhält Bob über sein Smartphone eine Nachricht. Darin heißt es, Bob habe sich in der Nähe von einer Person aufgehalten, die nun positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden ist. Die freundliche Nachricht bittet ihn darum, sich selbst zu isolieren und sich unter einer Telefonnummer zu melden, um einen Termin für einen Corona-Test zu vereinbaren.

Wieso ist das Thema derzeit brandaktuell?

Bei der Geschichte handelt es sich um ein fiktives Szenario. Noch gibt es eine solche App in Luxemburg nicht. Doch die Stimmen, die die Einführung einer solchen Maßnahme in Luxemburg empfehlen, mehren sich.

Ein wenig überraschend hatte sich zuletzt der Luxemburger Ethikrat (CNE) in einer Stellungnahme dafür ausgesprochen, dass die Regierung die Einführung einer solchen Technologie zumindest prüft. In dem Papier spricht der Ethikrat von einem „notwendigen Übel“. Nach Ansicht des Rates kollidieren in der Sache drei Werte: die öffentliche Gesundheit, die durch das Virus gefährdet ist, die Bewegungsfreiheit, die durch eine Ausgangssperre gefährdet ist, und die Privatsphäre, die durch eine Corona-App gefährdet wäre. Der Rat schreibt: „Wir haben es mit einem Trilemma zu tun, das die Festlegung eines jeden dieser drei Pole als absolutes Prinzip verbietet.“ Nach sorgfältiger Überlegung habe der Rat der Regierung empfohlen, die computergestützte Rückverfolgung positiv zu prüfen und eine detaillierte Analyse der dafür erforderlichen technischen und rechtlichen Mittel vorzunehmen, heißt es in der Stellungnahme.

In anderen Ländern ist sie bereits beschlossene Sache. In Frankreich hat das Parlament bereits im letzten Monat den Einsatz der Corona-App „StopCovid“ bewilligt. Auch in Deutschland ist eine Corona-App eingeführt worden. Sie wurde am gestrigen Montag freigeschaltet. Auch darum macht sich der Ethikrat Sorgen. Luxemburg könnte bald von Ländern umgeben sein, die eine solche App nutzen, befürchtet der Rat. Eine europäische Lösung sei vorzuziehen, aber in Bälde nicht zu erwarten.

Wie kann Technik zur Eindämmung der Pandemie beitragen?

Das sogenannte Contact Tracing (dt. Kontaktverfolgung) ist ein wichtiger Teil in der Bekämpfung von Pandemien. Klassischerweise wird diese Aufgabe von Menschen übernommen, die infizierte Personen interviewen, um in aufwendiger Detektivarbeit herauszufinden, mit wem diese in Kontakt gekommen sind. Diese Personen werden dann kontaktiert und gebeten, sich zu isolieren und testen zu lassen. Dieses Prozedere gibt es nicht erst seit Corona. Es ist die Regel bei verschiedenen Infektionskrankheiten. In Luxemburg wird diese Aufgabe von einer Einheit des Sanitäramtes übernommen. Derzeit ist diese mit nur wenigen Fällen täglich konfrontiert. Im Bedarfsfall kann die Einheit aufgestockt werden. Reichen die Ressourcen nicht mehr aus, um alle Kontakte schnell genug ausfindig zu machen, dann kann die Pandemie so nicht mehr eingedämmt werden und andere Maßnahmen müssen her: zum Beispiel ein Lockdown.

Befürworter glauben, dass Corona-Apps diese klassische Methode ergänzen und so dazu beitragen können, Infektionsketten zu unterbrechen. Sie argumentieren, dass diese Apps einen Beitrag dazu leisten können, eine Rückkehr zu einem „normalen“ Alltag zu ermöglichen.

Gefährden diese Apps die Privatsphäre?

Experten und Politiker sind sich uneinig. Einige halten diese Apps für einen weiteren Schritt hin zu einem Überwachungsstaat. Andere halten es für möglich, eine App so zu programmieren, dass die Privatsphäre intakt bleibt. Bei den Apps lassen sich grob zwei Methoden unterscheiden, um die gestritten wird: eine dezentrale und eine zentralisierte Methode.

Beiden Methoden liegt die gleiche Idee zugrunde. Sind zwei Smartphones, auf denen die App installiert ist, über einen gewissen Zeitraum nah genug beieinander gewesen, tauschen sie über Bluetooth eine anonyme Identifikationsnummer aus und hinterlegen die Begegnung mithilfe dieser Nummer auf beiden Handys.

Die zentralisierte und die dezentralisierte Methode unterscheiden sich, je nachdem, wo dieser Abgleich geschieht: auf einem zentralen Server oder auf dem Smartphone der Anwender.

Bei der App aus Frankreich handelt es sich um eine zentralisierte Lösung. Die Nutzer-Daten werden automatisch und regelmäßig an einen Server geschickt. Wenn jemand Corona-positiv getestet wird, dann wird das dem Server mitgeteilt. Auf dem Server werden die Personen, mit denen der positiv getestete Nutzer in Kontakt war, herausgesucht und über die App informiert.

Die App aus Deutschland hingegen nutzt eine dezentrale Lösung. Wenn jemand positiv getestet wird, dann wird das dem Server mitgeteilt. Anders als in Frankreich werden die Daten aber nicht auf dem Server abgeglichen, sondern der Server schickt den Begegnungsverlauf des Infizierten an alle anderen Nutzer weiter. Die Smartphones dieser Nutzer prüfen dann selbstständig, ob eine Begegnung stattgefunden hat. Wenn ja, wird eine Warnung ausgegeben.

Die europäische Initiative PEPP-PT geriet im April über diesen Streit in die Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, zugunsten einer zentralisierten Lösung von seiner ursprünglich dezentralen Ausrichtung abzuweichen. In den Medien fand vor allem der Abgang von Marcel Salathé von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne Beachtung. In einem Tweet, der in der Zwischenzeit nicht mehr existiert, jedoch noch über ein Internetarchiv abgerufen werden kann, schreibt er am 17. April: „Ich kann nicht hinter etwas stehen, von dem ich nicht weiß, wofür es steht. Im Moment ist PEPP-PT nicht offen genug, und es ist nicht transparent genug.“

Eine zentralisierte Herangehensweise hätte den Vorteil, dass Gesundheitsbehörden die Daten für Analysen nutzen könnten. Gegenüber der Plattform Zdnet sagte Salathé allerdings: „Ich habe ein gewisses Verständnis für die Idee, dass Sie Ihr Wissen über den Ausbruch mit mehr Daten verbessern können. Das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass wir auf der Grundlage eines epidemiologischen Arguments eine potenziell sehr aufdringliche Technologie entwickeln sollten. Lassen Sie uns dieses Werkzeug nicht benutzen, um mehr über ein Virus herauszufinden, sondern lassen Sie es uns zur Unterstützung der regelmäßigen Kontaktverfolgung einsetzen.“

Zumindest bei der deutschen App handelt es sich außerdem um ein Open-Source-Projekt. Das bedeutet, dass jeder, der das will, den Quellcode einsehen kann. So kann jeder, der möchte und über das Fachwissen verfügt, sich selbst ein Bild davon machen, wie genau die App funktioniert. Würde die App etwa Spionagesoftware enthalten, dann könnten Computerexperten das sehen und davor warnen.

Im April erschien ein offener Brief, in dem Wissenschaftler aus aller Welt ihre Bedenken zum Ausdruck bringen. Darin heißt es: „Wir sind besorgt, dass einige Lösungen für die Krise in schleichenden Prozessen zu Systemen führen könnten, die eine beispiellose Überwachung der Gesellschaft ermöglichen würden.“ Zu den Unterzeichnern gehört auch Prof. Peter Ryan von der Universität in Luxemburg.

Der Luxemburger Ethikrat hingegen hält fest „[…], dass es keinen Beweis dafür gibt, dass Datenschutz mit der Rückverfolgung unvereinbar ist […]“.

Wie zuverlässig wären die Apps?

Damit die Corona-App funktionieren kann, müssen viele Menschen sie auf ihrem Handy installiert haben. Wenn nur einige wenige sie benutzen, kann nur hier und da ein Kontakt gespeichert werden. Infektionsketten lassen sich so nicht nachverfolgen. Die Menschen in Europa stehen solchen Apps allerdings eher kritisch gegenüber.

Laut einer Umfrage von Infratest dimap für den deutschen Sender ARD von Anfang Juni würden 42 Prozent eine solche App auf dem eigenen Handy installieren, 39 Prozent würden sie nicht nutzen. Jeder sechste Deutsche (16 Prozent) hat in der Umfrage angegeben, kein Smartphone zu besitzen.

Die in Europa geplanten Corona-Apps funktionieren per Bluetooth. Das hat den Vorteil, dass fast alle Handys über diese Technologie verfügen. Die Bluetooth-Technologie ist auf die Datenübertragung auf kurze Distanz ausgelegt. Einige Experten behaupten allerdings, sie sei für diese Art von Anwendung nicht präzise genug. Bluetooth kann die Entfernung zwischen zwei Geräten nicht messen und kennt die Umstände der Begegnung nicht. Bluetooth kann z.B. auch dann einen Kontakt anzeigen, wenn zwei Personen durch eine Plexiglasscheibe kommuniziert haben.

Funktioniert das System in China und Singapur?

Die Volksrepublik China fing bereits kurz nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie an, digitale Mittel für die Kontaktverfolgung zu benutzen. Der Datenschutz spielt dabei keine Rolle.

Für die Kontaktverfolgung werden Mini-Programme genutzt, die in beliebte Apps des täglichen Lebens integriert sind – „Alipay“ und „WeChat“. Diese beiden Apps sind in China omnipräsent. Sie werden unter anderem benutzt, um zu bezahlen und sind mit der Handynummer und der Bankkarte des Nutzers verknüpften.

Über die Mini-Programme erhalten die Bürger, laut der South China Morning Post, einen Farb-Code, der ihren Corona-Status preisgibt. Grün bedeutet, dass sich die Person frei bewegen kann. Gelb heißt, dass die Person zu Hause bleiben muss, und rot zeigt an, dass die Person in behördliche Quarantäne gehört. Einen solchen Code bekommt nur, wer in der App seinen Namen und seine Personalausweisnummer eingibt und sein Gesicht einscannt. Der Code wird jeden Tag um Mitternacht upgedatet.

Wie genau die Kontaktverfolgung funktioniert, ist nicht bekannt. Computerexperten gehen aber davon aus, dass es sich um eine Mischung aus mehreren Datenquellen handelt. Darunter: Standortdaten, Daten, die aus den Apps gesammelt werden, und Reisedaten.

Bereits jetzt gibt es Ideen, um solche Apps weiter zu nutzen, nachdem Corona überstanden ist. Laut dem Magazin Vice haben Funktionäre aus der Stadt Hangzhou vorgeschlagen, die Bürger daraufhin zu kontrollieren, wie viel Sport sie treiben und wie viel sie schlafen, trinken und rauchen. Die Bürger würden dadurch einen Punktwert zwischen 0 und 100 erhalten, der darüber entscheidet, welche öffentlichen Gebäude sie betreten dürfen und ob sie den öffentlichen Verkehr benutzen dürfen. Die Idee wurde stark kritisiert.

China ist derzeit dabei, ein Sozialkredit-System zu etablieren. Dabei wird Personen, Unternehmen und Organisationen ein Punktewert zugeteilt. Der Punktewert kann durch wünschenswertes Verhalten gesteigert werden und sinkt bei negativem Verhalten. Was wünschenswert und was negativ ist, entscheidet die kommunistische Regierungspartei. Das System greift dabei sehr umfangreich auf Daten der allgegenwärtigen Überwachung zurück. Bislang funktioniert das System auf freiwilliger Basis. Bis zum Ende des Jahres soll es in Beijing durchgesetzt werden. Wer einen zu niedrigen Punktestand hat, muss mit Nachteilen im Alltag rechnen. Zum Beispiel bei der Inanspruchnahme von öffentlichen Diensten oder bei der Suche nach einer Ausbildung oder einem Job.

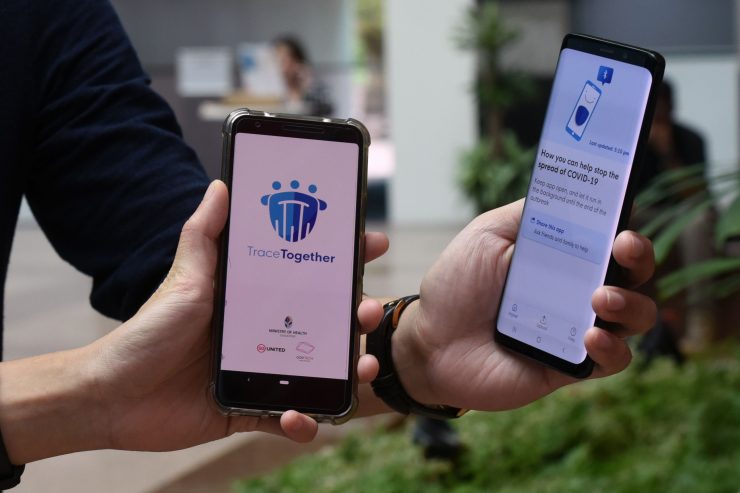

In einem anderen asiatischen Staat – Singapur – setzt man hingegen auf eine App namens TraceTogether. Die App funktioniert mit Bluetooth und gilt als Vorbild für Europa. Die Regierung verspricht: „Die App verfolgt weder Ihren Standort noch Ihre Kontakte. Die Daten werden nur 21 Tage lang in Ihrem Telefon gespeichert und werden nicht abgerufen, es sei denn, Sie werden als enger Kontakt identifiziert.“

Laut dem Magazin The Edge Singapur haben 1,8 Millionen die App heruntergeladen. Das sind nur 25 Prozent der Bevölkerung – nicht genug, damit das System effizient funktionieren kann. Die Regierung hat nun einen anderen Weg eingeschlagen und will kleine Geräte – TraceTogether-Tokens – verteilen. Diese Geräte sollen genau so funktionieren wie die App, allerdings losgelöst vom Smartphone als eigenständiges Gerät.

Der für die „Smart Nation“ zuständige Minister Vivian Balakrishnan sagte bei einer Pressekonferenz: „Ich muss also Folgendes betonen, und ich betone es immer wieder: Es handelt sich nicht um ein Ortungsgerät, es ist keine elektronische Marke, wie einige Internet-Kommentare befürchtet haben. Insbesondere, um von der Technik zu reden, befindet sich auf dem Gerät kein GPS-Chip. Es gibt nicht einmal eine Internet- oder Mobilverbindung.“ Offiziell erhofft die Regierung sich davon, auch die Menschen zu erreichen, die kein Smartphone besitzen. Eine Online-Petition gegen die Technik hat mittlerweile 50.000 Unterschriften gesammelt.

Was sagt die Luxemburger Politik dazu?

Luxemburgs Premier Xavier Bettel hatte sich zuletzt kritisch gegenüber solchen Apps geäußert. Im Parlament wurde zudem eine Motion des Abgeordneten Sven Clement (Piraten) verabschiedet, mit der die Chamber die Regierung dazu auffordert, unter keinen Umständen eine solche Tracing-App verpflichtend in Luxemburg einzuführen.

Mit einer freiwilligen App hat die Mehrheit im Parlament allerdings weniger Probleme. Eine freiwillige App soll zwar nur eingeführt werden, wenn das europäische Umfeld es verlangt. Allerdings soll eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, die definiert, unter welchen Umständen eine solche freiwillige Tracing-App in Luxemburg entwickelt und genutzt werden könnte.

Den Oppositionspolitiker Marc Baum („déi Lénk“) hat die Stellungnahme des Ethikrates überrascht. Er habe vom Rat einen kritischeren Standpunkt erwartet, sagte er im Gespräch mit dem Tageblatt. Baum befürchtet vor allem, dass die Zurverfügungstellung von Daten unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit normalisiert werden soll. Darüber hinaus sieht er die Gefahr, dass Daten, wenn sie einmal zur Verfügung stehen, missbraucht werden könnten – sei es vom Staat oder von privaten Akteuren.

Derzeit behandelt die Tracing-Abteilung einige wenige Fälle am Tag. Drei Personen stehen bereit, um mit den Erkrankten zu sprechen. Ein Team aus fünf bis sechs Personen steht immer bereit, um die Personen, die sich angesteckt haben könnten, anzurufen. Im Notfall kann das Team allerdings schnell aufgestockt werden. 100 Posten und eine Liste mit Personen, die herangezogen werden können, stehen der Abteilung dafür zur Verfügung.

Baum zieht diese Art des Tracings vor. Dabei handele es sich um eine kollaborative Zusammenarbeit im Sinne der Gesellschaft. Außerdem könnte so genauer gearbeitet werden. Was nütze zum Beispiel eine App, wenn man sein Handy, wie er, ständig vergesse?

Zu Demaart

Zu Demaart

@Nomi "Wann ech 10 Positiver em mech hun dei’ die App net hun, gin ech nie gewuhr datt ech 10 Mol an Gefohr war ! Also brengt et Naischt, guer Naischt, glaat Naischt !" Da loosst et sinn, da gitt Dir och ee vun deenen.

So'u Appen dei' mat Bluetooth schaffen kennen nemmen funktionei'eren wann 80-90 % vun allen Leit dei' App installei'eren an och permanent activei'eren . Wann ech 10 Positiver em mech hun dei' die App net hun, gin ech nie gewuhr datt ech 10 Mol an Gefohr war ! Also brengt et Naischt, guer Naischt, glaat Naischt !

Die Hoffnungsträger sitzen in den Labors in Genf,USA,usw. Sie entwickeln gerade einen Impfstoff gegen das Virus.