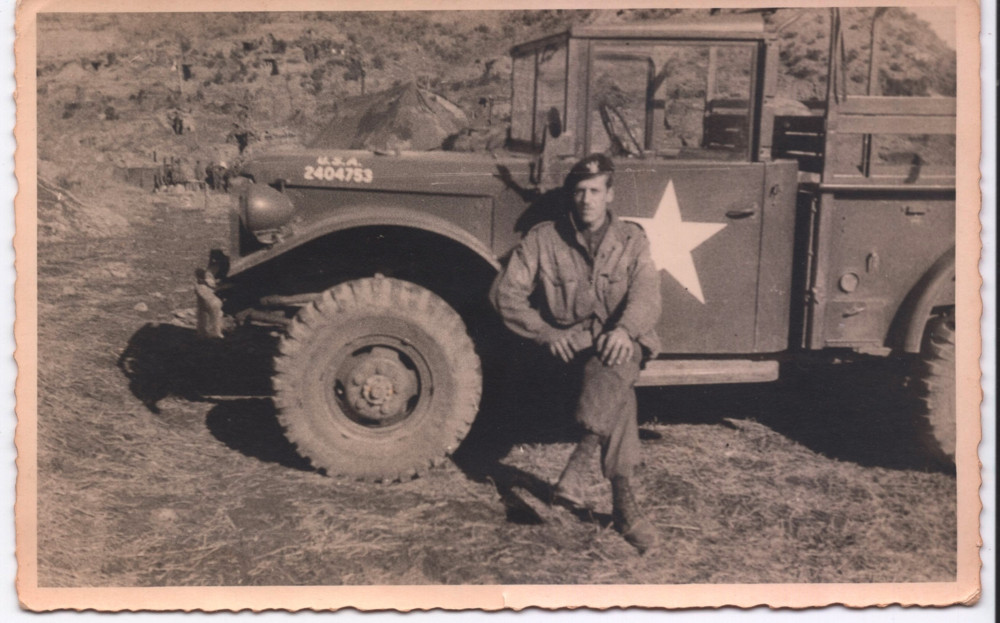

Als Soldat zweiter Klasse gehörte der am 9. November 1930 in Kehmen bei Bourscheid geborene Moyen dem ersten Kontingent an, das im Dezember 1950 in Antwerpen die „Kamina“ bestieg, um auf dem Seeweg nach Korea zu gelangen. Zuvor hatte sich Moyen nach dem Freiwilligen-Aufruf der Regierung gemeldet und anschließend das Training bei der Fallschirmdivision in Beverloo (B) erfolgreich absolviert. Der damals 21-Jährige wurde während einer Patrouille am 2. Mai 1951 von einer Kugel am Bein getroffen und nach Japan gebracht, wo er im Militärkrankenhaus gepflegt wurde. Nach seiner kompletten Genesung gehörte Moyen zu den sechs Soldaten des ersten Kontingents, die sich im Februar 1952 ebenfalls für die zweite Mission meldeten.

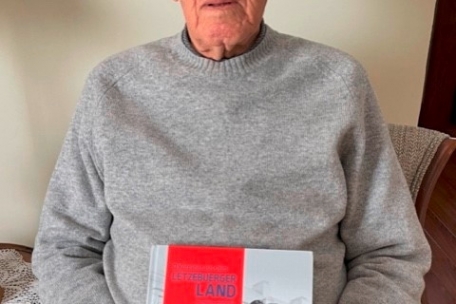

Nach der Rückkehr nach Luxemburg war Léon Moyen enttäuscht über die mangelnde Anerkennung gegenüber den Freiwilligen, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Armee. Das braune Barett der Korea-Krieger sorgte für Eifersüchteleien und gar Diskriminierung innerhalb der Luxemburger Streitkraft. Das brachte Moyen dazu, seiner Heimat den Rücken zu kehren und nach Kanada auszuwandern, wo er sich in Toronto niederließ. Noch heute lebt er mit seiner Ehefrau Catherine dort. Das Paar zog drei Kinder groß und hat inzwischen drei Enkel und einen Urenkel. Bei den Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum des Waffenstillstands am Donnerstag gehört Léon Moyen als einziger Soldat von damals der Luxemburger Delegation an. Das Tageblatt hat zusammen mit der Revue vor der Reise nach Südkorea mit dem Veteranen via Skype gesprochen.

Tageblatt: Herr Moyen, warum haben Sie sich freiwillig zum Einsatz in Korea gemeldet?

Léon Moyen: Nordkorea hatte Südkorea überrannt. Das war dasselbe, was wir 1940 mitgemacht hatten. Ich wollte helfen, damit die Menschen nicht das erleben müssen, was wir erleben mussten. Das war ein Grund. Der andere war nicht grad so wichtig, aber es ging auch um die Karriere in der Armee. Um das Weiterkommen. Schlussendlich war das aber nicht der Fall. Während wir dort waren, haben unsere Kameraden in Luxemburg einen Kurs belegt und sind dadurch einen Grad aufgestiegen. Wir dagegen sind zurückgekommen und hatten nichts.

Sie sind im Mai 1951 von einer feindlichen Kugel verletzt worden, was haben Sie in diesem Moment gedacht?

Ich lag vier Monate in Yokohama in Japan im Krankenhaus. Ich muss sagen, das war mit die schönste Zeit, die ich dort hatte. Das, obschon ich zwei Monate da lag und die Ärzte mir sagten, mein verletztes Bein müsse unterhalb des Knies amputiert werden. Ich lag auf einem Zimmer mit 80 Mann und habe mich umgeguckt. Im Vergleich war meine Verletzung eine Kleinigkeit. Da waren Soldaten, die viel schlimmer dran waren. Also hatte ich keinen Grund, zu klagen. Mein Bein war mit der Zeit immer dicker geworden, „an esou schwaarz ewéi eng Uewepäif“. Es tat weh und ich klagte. Eigentlich sollte ich am nächsten Morgen um 7.00 Uhr operiert bzw. amputiert werden. Die Krankenschwester hatte genug von meinem Gejammer und hat den Notdienst gerufen. Die haben mich dann um 23.00 Uhr abgeholt und ich bin operiert worden. Gegen drei, halb vier bin ich in meinem Bett wieder aufgewacht. Ich fühlte an mir herunter und merkte, dass das Bein noch dran war. Da hatte ich diese Sache überstanden. Als das dann vorbei war, wollten sie mich nach Hause schicken. Meine Papiere waren schon fertig, aber ich sagte: „Nein, ich gehe nicht nach Hause, ich gehe zurück zu meinen Kameraden.“ Ich hätte nicht nach Hause gehen und meine Kameraden da sitzen lassen können. Also wurde ich zurück nach Korea geschickt. Da war ich dann noch ein paar Monate, ehe das Jahr rum war.

Trotz dieser Erfahrung mit der Beinah-Amputation Ihres Beines haben Sie sich auch für die zweite Mission freiwillig gemeldet. Warum?

Ich hatte offensichtlich noch nicht genug (lacht). Ich kann nicht genau sagen, warum. Da war ein wenig Enttäuschung dabei, wie ich schon vorher erklärt habe, die Sache mit den Dienstgraden. Also bin ich noch einmal zurück.

War diese mangelnde Anerkennung auch der Grund, dass Sie ein Jahr nach Ende der zweiten Mission nach Kanada ausgewandert sind?

Ja, sie haben mich nicht behandelt, wie ich mir das erwartet hatte. Auf dem Herrenberg in Diekirch bin ich einmal mit meinem braunen Barett über den Exerzierplatz gegangen und ein Offizier kam mir entgegen, damals war ich schon Sergeant. Er sagte: „Sergeant, Sie waren in Korea.“ „Ja“, antwortete ich. Er fragte daraufhin: „Was hatten Sie denn verbrochen?“ Wir wurden als Legionäre betrachtet. Früher, wenn man etwas Schweres auf dem Gewissen hatte, ging man oft statt ins Gefängnis in die Legion. Da habe ich mir gedacht, wenn du hier so behandelt wirst, dann packst du lieber deine Sachen. Ich bin zur amerikanischen Botschaft, da hätte ich allerdings sechs Monate auf ein Visum warten müssen. Bei den Kanadiern nur zwei. Ich habe mir gesagt: Dann werde ich jetzt Kanadier, fertig.

Wie ist Ihr Leben in Kanada weitergegangen?

Ich habe alles Mögliche gemacht. 1955 bin ich hierhergekommen. Ein Jahr später hatte die kanadische Armee eine Rekrutierungswelle. Ich wollte also da anfangen. Ich gehe dahin und werde gefragt, wie alt ich bin. 26 Jahre habe ich gesagt. „Vergessen Sie es, Sie sind zu alt für uns“, kam als Antwort. Seit dieser Zeit habe ich nicht viel übrig für die kanadische Armee. Aber wie auch immer, das ist Geschichte und lange her.

Hatten Sie nie Heimweh nach Luxemburg?

Nein, ich war ja vorher schon zwei Jahre aus Luxemburg weg. Und nach zwei Jahren in Kanada haben wir geheiratet. Also ist das Leben weitergegangen. Wir sind früher auch öfters zurückgeflogen, um die Familie zu besuchen.

Nachdem aus einer Karriere in der kanadischen Armee nichts wurde, wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt dort bestritten?

Ein bisschen hier, ein bisschen dort. Ich habe dann in Abendkursen Elektronik gelernt und war anschließend auch Techniker. Aber das geht alles schnell im Elektro-Bereich, es war unmöglich, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Sie sind Teil der offiziellen Delegation bei den 70-Jahr-Feiern des Waffenstillstands und reisen also wieder nach Südkorea. Mit welchen Gefühlen treten Sie die Reise an?

Ich warte und werde sehen, wie ich mich fühle. Momentan bin ich überhaupt nicht aufgeregt. Ich hoffe, dass sich das ändert, wenn ich da unten bin. Das Problem ist natürlich auch, dass von den Kollegen nicht mehr viele da sind.

Ihre Frau Catherine, genannt Kay, sitzt neben Ihnen und spricht trotz all den Jahren in Kanada ebenso gut Luxemburgisch wie Sie. Geheiratet haben Sie aber erst in Übersee. Wie war das damals?

Ich habe meine Frau zwei Tage vor der Abreise nach Kanada kennengelernt. Es war ein Sonntag. Mein Nachbar, ein paar Jahre älter als ich, hatte mich gefragt, ob ich mit ihm nach Goesdorf auf die Kirmes wollte. Er sagte, wenn er ein Glas zu viel getrunken hätte, könne ich ja zurückfahren. Also bin ich mitgegangen und habe dort meine Frau kennengelernt. Wir haben uns zunächst geschrieben. Nach einem Jahr kam sie nach. Wir haben geheiratet und eine Familie gegründet (das Paar hat drei Kinder, zwei Enkel und einen einjährigen Urenkel. Sie haben kürzlich die luxemburgische Staatsangehörigkeit angenommen. Léon und Kay Moyen dagegen sind Kanadier geblieben, d.Red.).

Zu Demaart

Zu Demaart

Wenigstens hat die Zeit doppelt gezählt für die Pensionen der Soldaten.