Er ist mit Blick auf das Schweizer Mediensystem der führende Experte, selbst die deutschen Tagesthemen kommen nicht an ihm vorbei: Prof. Dr. Manuel Puppis von der Uni Fribourg (CH). In unserem zweiteiligen Interview beschreibt er, wieso die Schweizer am Sonntag einen folgenschweren Fehler beim Referendum über die Gebühren für TV und Radio begehen könnten.

Von Dhiraj Sabharwal

Tageblatt: Die sogenannte «No Billag»-Initiative und das daran gekoppelte Referendum von Sonntag zielen darauf ab, die Radio- und Fernsehgebühren (Billag-Gebühren) abzuschaffen. Weshalb?

Manuel Puppis: Dass der Service public in der Kritik steht, ist nichts Neues. Seit den 1970er Jahren ist in der Schweiz vor allem aus rechtsnationalen Kreisen Kritik wahrzunehmen. Das Fernsehen sei zu links. Die gleiche Diskussion gab es auch in Deutschland.

Wieso kommt es aber gerade jetzt zur Zuspitzung?

Im Juni 2015 gab es bereits die Abstimmung über ein neues Gebührenerhebungssystem. Anstatt dass jeder Haushalt mit Empfangsgerät zahlt, muss ab 2019 jeder Haushalt und jede Firma zahlen. Der Volksentscheid wurde damals mit 50,1 Prozent sehr knapp angenommen. Es war eine eher technische Vorlage, die nur das Finanzierungssystem fokussierte und nicht den Service public an sich.

2015 nahm also der Unmut seinen Lauf?

Ja, damals hat eine breitere Debatte über den Sinn und die Notwendigkeit des öffentlichen Rundfunks SRG SSR im digitalen Zeitalter begonnen. Seit diesem Zeitpunkt hat die Diskussion nicht mehr aufgehört. Sie hat sich seit letztem Herbst intensiviert. In den sozialen Medien ist sie dauerhaft ein Thema.

Worum dreht sich die Kritik konkret?

Es kommen verschiedene Elemente zusammen. Die Initiative wurde von jungen libertären Politikern lanciert. Sie stammen aus der Jugend von FDP und SVP. Sie sind der Überzeugung, dass es die Gebühren nicht braucht. Sie seien ein Zwang. Auch ohne Gebühren sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk überlebensfähig.

Ergeben die Argumente der Gebührengegner medienökonomisch betrachtet Sinn?

Die libertären Kreise sind entgegen aller medienökonomischer Erkenntnisse davon überzeugt, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk ohne Gebühren betrieben werden kann. Erfolgreiche TV- und Radio-Macher aus der Praxis wie Dominik Kaiser von 3+ oder Roger Schawinski sagen hingegen das Gegenteil. Das Angebot müsste ohne Gebühren massiv zusammengestrichen werden.

Die rechtspopulistische SVP kritisiert seit langem, die SRG-Medien seien zu links und nicht ausgewogen. Zu Recht?

Es stimmt, dass bei der SRG sowie bei privaten Medien in der Schweiz und auch in anderen Ländern ein größerer Teil der Journalisten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung links der Mitte steht.

Dazu gibt es ja auch von Vinzenz Wyss, Mirko Marr, Heinz Bonfadelli und Guido Keel empirische Studien rund um die journalistische Berufsfeldforschung in der Schweiz, die das nahelegen.

Dazu gibt es ja auch von Vinzenz Wyss, Mirko Marr, Heinz Bonfadelli und Guido Keel empirische Studien rund um die journalistische Berufsfeldforschung in der Schweiz, die das nahelegen.

Genau. Das ist belegt. Dass dies jedoch einen Einfluss auf die Berichterstattung haben soll, ist sicherlich nicht belegt. Denn im Journalismus spielen eine Vielzahl von Elementen eine wichtige Rolle. Man denke nur an die Nachrichtenfaktoren: Nachrichten weisen bestimmte Aspekte wie Negativität, Nähe, politische Relevanz, Prominenz und so weiter auf. Je stärker Nachrichten also diese bestimmten Aspekte aufweisen, desto größer ist die Chance, dass sie in die Berichterstattung aufgenommen werden. Journalisten orientieren sich an diesen professionellen journalistischen Regeln.

Es handelt sich also um eine vereinfachende Kritik?

Ja, Journalisten arbeiten nicht gemäß der Logik «gefällt mir politisch, gefällt mir politisch nicht». Hinzu kommt, dass die meisten privaten Medien, die nicht im Besitz von linken Kräften sind, in den Händen von gesellschaftlich etablierten bürgerlichen Kräften sind. Von daher kann man nicht so tun, als seien alle Medien links.

Eigentlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz doch für seine Ausgewogenheit und sein Qualitätsmanagement bekannt.

Ja, gerade beim öffentlichen Rundfunk hat man die Pflicht zur Ausgewogenheit. Wenn diese nicht eingehalten wird, kann man in der Schweiz eine Beschwerde oder Klage einreichen, die dann überprüft wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz oder in anderen funktionierenden westlichen Demokratien unausgewogen wäre. Es ist wahrscheinlich eher so, dass die extremen Pole des Parteienspektrums in politischen Diskussionssendungen stärker vertreten sind als die Mitteparteien, die sich immer darüber beklagen.

Inwiefern?

Die Linken beklagen sich, dass mehr Themen von rechtsnationalen Kreisen aufgegriffen werden: Es werde die ganze Zeit über Flüchtlinge und Asyl diskutiert. Man kritisiert, dass die Themensetzung von rechts ganz gut funktioniere und die SVP bei jedem Thema wie alle anderen Parteien auch eingeladen sei. Man achtet sehr peinlich darauf, ausgewogen einzuladen. Man kann sich aber tatsächlich fragen, ob gewisse Parteien die Themensetzung der Medien stärker beeinflussen als andere, weil sie Themen bewirtschaften, die Anklang finden.

Die ganze Debatte erinnert ein wenig an einen Dialog der Tauben. Müsste man das reale, sich verändernde Mediennutzungsverhalten der Menschen stärker berücksichtigen?

Ja, denn das veränderte Mediennutzungsverhalten spielt eine Rolle. Wir alle können Medien heute auf Facebook, Instagram, Youtube und so weiter nutzen. Hinzu kommt das Gefühl: «Dafür will ich nicht zahlen. Das bekomme ich ja gratis im Internet.» Viele Menschen stellen sich aber nicht die Fragen: Wo kommen diese Inhalte eigentlich her und wer bereitet das eigentlich auf? Journalismus muss ja trotzdem irgendwie finanziert sein.

Die neuen und sozialen Medien werden oft als Chance wahrgenommen.

Die neuen und sozialen Medien werden oft als Chance wahrgenommen.

Es stimmt, dass viele Leute die Möglichkeit haben, selbst Dinge zu recherchieren, zu schreiben und auf sozialen Medien zu veröffentlichen. Gerade wenn es um Fachpublikationen und Spezialwissen geht, findet man ganz viele Dinge, die man so in Massenmedien nicht finden würde. Es gibt auch ganz neue Möglichkeiten für Menschen, sich nicht nur politisch zu informieren, sondern auch anders zu debattieren, zu partizipieren und sich politisch besser zu organisieren. Das war früher viel schwieriger.

Ist dieser demokratische Optimismus vor dem Hintergrund der Gebührendiskussion berechtigt?

Die Hoffnung, dass das Internet zu einer stärkeren Demokratisierung des politischen Systems führt, realisiert sich nicht einfach von selbst. Es ist immer noch so, dass ein Großteil der Inhalte, die wir konsumieren, von traditionellen Massenmedien produziert wird. Sie haben Leute eingestellt, die die Zeit, die Fähigkeit und auch die Unterstützung haben, um zu recherchieren und Inhalte zu publizieren. Normale Menschen haben hingegen einen anderen Job wie Journalismus und sind darauf angewiesen, dass jemand sich Vollzeit verlässlich und nachvollziehbar um die Informationsbeschaffung kümmert, die einer Vielzahl von journalistischen Kriterien entsprechen soll.

Ist der Journalismus unter diesen Umständen zukunftsfähig?

Journalismus wird weiterhin eine Rolle spielen. Die sozialen Medien haben nicht nur positive Seiten. Man denke an Fake News, Filterblasen und so weiter. Argumente wie «Die Tagesschau kann ich ja auch auf Youtube schauen» sind, naja … die Inhalte muss ja trotzdem jemand produzieren. Sie stammen trotzdem von der SRG, auch wenn man sie nicht auf seinem Fernseher schaut oder im Radio hört. Das ist vielen einfach nicht bewusst.

Muss in Medien generell, nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ein Umdenken stattfinden, um den veränderten Mediennutzungtrends Rechnung zu tragen?

Natürlich. «Mobile Journalism» heißt nicht, dass Sendungen, die fürs Fernsehen produziert werden, einfach so ins Internet geklatscht werden. Wenn man unterwegs drei Minuten lange Beiträge ohne Ton mit Untertitel schauen will, muss das Ganze anders geschnitten und produziert sein. Es gibt neue Anforderungen für die Internetpräsenz von privaten sowie öffentlich-rechtlichen Medien.

Die Verlage beklagen aber überall, dass die öffentlich-rechtlichen den privaten Medien Konkurrenz machen.

Ja, die Verlage und die SRG sind im Internet zu Konkurrenten geworden. Das ist eine logische Entwicklung. Beide müssen online gehen, wenn sie irgendwie relevant bleiben wollen. Dementsprechend haben auch Angriffe vonseiten der Zeitungsverlage zugenommen. Das war früher sicherlich nicht in dem Ausmaß der Fall, obschon es immer Auseinandersetzungen gegeben hat.

Was stört die Verleger am meisten?

Sie äußern in der Debatte ihre Partikularinteressen. Sie wollen die SRG in Sachen Werbung beschränken. Getreu dem Motto: «Wir sind gegen ‚No Billag‘, haben aber unsere eigenen Ansprüche.» Ob es aber die normalen Bürger interessiert, was die Verleger eigentlich wirtschaftlich erreichen wollen, wage ich zu bezweifeln.

Welche Fragen spielen für die breite Schweizer Öffentlichkeit eine Rolle?

Erstens: Gibt es den Service public noch, wenn die Finanzierung gekappt wird? Es ist klar, dass das nicht möglich ist. Zweitens: Was wäre überhaupt noch möglich, und bräuchte es mehr? Es geht bereits jetzt sehr stark darum, welche Reformen man bei der SRG vornehmen muss. Drittens: Ist der Zusammenhalt des Landes gefährdet? Hier spielen Fragen des Föderalismus und der Solidarität zwischen den einzelnen Landesteilen eine wichtige Rolle.

Besonders die «Weltwoche» und die «NZZ» fielen zuletzt durch schrille Töne auf.

Die Weltwoche ist offen für «No Billag». In der NZZ gab es Unmut wegen eines Leitartikels ihres Chefredakteurs, der infrage gestellt hat, ob es heute überhaupt noch einen Service public braucht. Heute würde niemand mehr so etwas erfinden. Wozu man wahrscheinlich sagen muss: Ja, leider. Aber leider würde heute auch niemand mehr eine NZZ erfinden. Die Zeiten haben sich geändert und wie sich Journalismus finanzieren soll, ist bei den privaten Medien tatsächlich eine offene Frage. Wie verdiene ich Geld mit Journalismus im Internet, wenn die Werbeeinnahmen wegbrechen und die Leuten nicht zahlen wollen?

Wie haben sich die Anzeigenmärkte im Westen verändert?

In allen westlichen Demokratien war das Prinzip das gleiche: Früher haben Zeitungen bis zu zwei Drittel ihrer Einnahmen mit Anzeigen und Werbung bestritten. Dieses Modell ist größtenteils weggefallen. Die Kleinanzeigen sind ins Internet gewandert. Ein Großteil der Werbung fließt zu Social Media wie Facebook oder Suchmaschinen wie Google. Das Anzeigenvolumen in den Zeitungen ist massiv runtergegangen.

Wie sieht es konkret in der Schweiz aus?

In der Schweiz haben allein die Kaufzeitungen in den letzten 20 Jahren über 60 Prozent ihrer Werbeeinnahmen verloren. Die Auflagenzahlen gehen runter, das heißt, dass weniger Menschen für eine Printzeitung zahlen. Und online wird häufig nicht für Zeitungen gezahlt. Man nutzt sie zwar und zahlt eventuell, wenn man auf eine «Paywall» stößt – aber nicht unbedingt. Zeitungen haben lange sehr gut gelebt und konnten damit Journalismus finanzieren, aber all das ist weggefallen.

Wie haben die Schweizer Verlagshäuser bislang reagiert?

In der Schweiz haben wir die Situation, dass zwei der größten Verlage – Tamedia und Ringier – ihr Angebot tatsächlich diversifiziert haben. Sie machen heute Geld mit Kleinanzeigen, E-Commerce und mit allem Möglichen. Aber das Geld, das sie dort verdienen, investieren sie nicht mehr in den Journalismus, weil das alles einzelne «Profit Center» sind, die ihre Rendite abwerfen müssen. Deswegen sind bis heute alle am Suchen und Ausprobieren, wie online mit Journalismus Geld verdient werden kann. Das erklärt natürlich, weshalb der Service public von den privaten Medien skeptisch beäugt wird. Diese Medien haben fixe Einnahmen und breiten sich im Internet aus. Deshalb sieht man sie zu Recht als Konkurrenz.

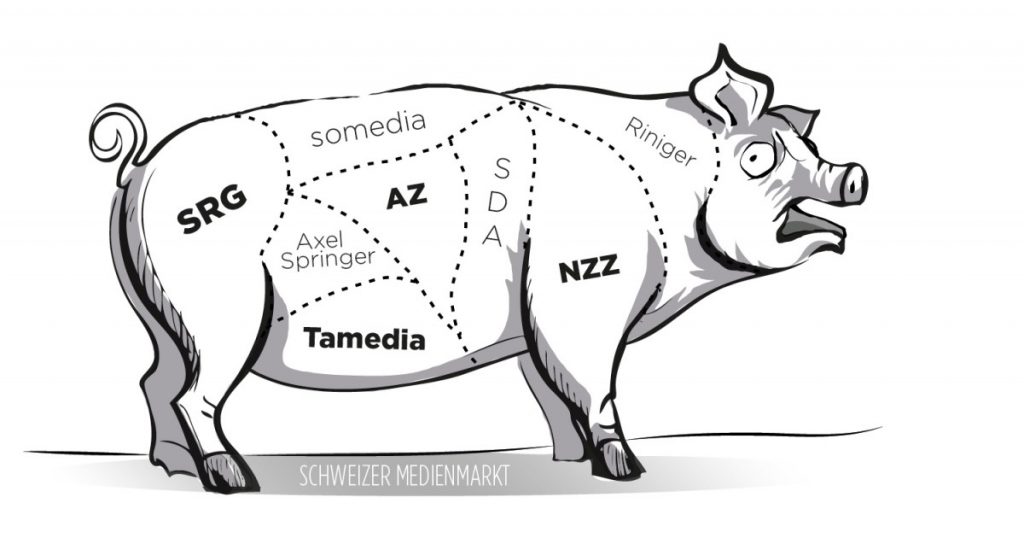

Wie weit ist der Medienkonzentrationsprozess in der Schweiz vorangeschritten?

Der Konzentrationsprozess ist größtenteils vorbei. Die meisten Zeitungen gehören zu Tamedia oder zur NZZ-Gruppe. Tamedia hat in der Deutschschweiz eine Zentralredaktion eingeführt, die alle anderen Redaktionen bespielt. Im Regionalteil unterscheidet sich da nichts mehr. Die AZ-Medien gehen mit den NZZ-Regionalmedien zusammen. Sie bilden ein Joint Venture: Die St. Galler, Luzerner und Nordwestschweizer werden künftig denselben Inhalt haben – abgesehen vom regionalen Teil.

Wie steht es um wirklich unabhängige Medien?

Es bleiben noch ein paar unabhängige Regionalmedien wie La Liberté, Freiburger Nachrichten, Walliser Bote, Bieler Tagblatt und so weiter. Dort ist es unklar, ob sie langfristig unabhängig bleiben können oder von den Großen aufgesogen werden. Es entstehen auch neue Medien im Internet. Ich denke an Republik in Zürich, «Bon pour la tête» in der Westschweiz und regionale Portale in der Innerschweiz. Sie haben aber alle das gleiche Problem wie die etablierten Player: Wie verdient man Geld im Internet? Die Frage ist absolut ungelöst.

Wie groß ist denn der Spielraum für die öffentlich-rechtlichen Medien im Regionalen?

Die SRG SSR darf bereits jetzt im regionalen Journalismus sehr wenig tun. Sie ist zum Schutz der Verlage auf die nationale, sprachregionale Ebene beschränkt. Ich glaube, wenn sie bestehen bleibt, wird sie weiterhin in allen Sprachregionen ein einigermaßen gleichmäßiges Angebot erbringen müssen. Das ist die Raison d’être für so eine Organisation, damit man sich in diesem vielsprachigen Land gegenseitig wahrnimmt.

Was halten Sie von der Polemik rund um die Schweizer Medienikone Roger Schawinski?

Die Sonntagszeitung steht der SRG sehr kritisch gegenüber. Man hat das Buch von Roger Schawinski über «No Billag» vom Satiriker Andreas Thiel rezensieren lassen. Er ist nicht durch seine entspannte Art zu Schawinski und durch seine feine Art im Artikel aufgefallen … Die beiden Herren verbindet ohnehin eine Fehde. Thiel wirft ihm Nazi-Methoden vor. Dabei ist Schawinski Jude und mit seinem Buch weit von solchen Vorwürfen entfernt.

Dennoch ist Schawinskis aktuelle Position als ehemaliger Betreiber eines Piratensenders doch interessant.

Schawinski war einer der Radiopioniere in der Schweiz. Es gab viele Piratensender, als der kommerzielle Rundfunk noch nicht zugelassen war. Er hat damals von Italien aus das erste kommerziell erfolgreiche Privatradio gemacht, indem er über eine kleine Antenne über die Alpen gesendet hat, damit man das in Zürich empfangen konnte. Er hat das Radiomonopol gebrochen. Später hat er regionales und dann auch nationales Fernsehen gemacht. Er war insofern immer ein Kritiker des SRG-Monopols. Er forderte immer Vielfalt und Freiheit der Information in Radio und TV. In seinem Buch zu «No Billag» sagt er aber jetzt sinngemäß: «Ich war gegen das Monopol, aber ich bin nicht gegen den Service public. Den braucht es und der lässt sich nicht ausschließlich mit Werbung und mit ‚Pay TV‘ finanzieren. Das ist illusorisch.»

Wie verhält sich die SRG SSR eigentlich?Es geht ja letztlich um sie und ihre Mitarbeiter.

Die SRG muss sich in ihren eigenen Sendungen massiv zurückhalten, weil sie zur Ausgewogenheit verpflichtet sind. Das Unternehmen kann aber ohne Gebührengelder Lobbying betreiben. Die SRG ist als Verein organisiert. Jeder kann Mitglied werden. Sie versucht, über ihre Mitglieder zu mobilisieren. In der Mitgliederzeitschrift, die nicht Teil des Service public ist, darf sie natürlich auch sagen, was die denkt. Aber im öffentlich-rechtlichen Programm ist Ausgewogenheit zentral. Die SRG wird bei diesem Thema noch stärker mit Argusaugen beobachtet.

Wie äußert sich das konkret in der Berichterstattung?

Wenn das Initiativkomitee oder ein Gegenkomitee eine Pressekonferenz veranstaltet, wird darüber berichtet. Meist wird der Gegenseite ein Statement eingeräumt. Es wird größer über die Gegenseite berichtet, wenn sie an die Öffentlichkeit tritt. In Diskussionssendungen wie der «Arena» wird sogar die Zeit gestoppt, damit Gegner und Befürworter beim Thema Gebühren gleich lange reden können.

Die letzte Arena-Sendung war dennoch sehr umstritten …

Ja, weil einer der Gäste – ein Mitglied des Initiativkomitees – die ebenfalls eingeladene Bundesrätin selbst interviewen wollte. Er warf dem Moderator vor, ein Gebührenempfänger und deswegen nicht unabhängig zu sein. So benimmt man sich nicht als Gast. Es wäre gut gewesen, dies in der Sendung transparent zu machen, aber generell würde ich der SRG ein gutes Zeugnis ausstellen.

Den zweiten Teil dieses Interviews finden Sie hier.

Zur Person: Manuel Puppis

Der Deutsch-Schweizer ist Professor für Mediensysteme und Medienstrukturen am Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung DCM der dreisprachigen Universität Freiburg-Fribourg in der Schweiz. Derzeit ist er Gastwissenschaftler an der New York University.

Der Deutsch-Schweizer ist Professor für Mediensysteme und Medienstrukturen am Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung DCM der dreisprachigen Universität Freiburg-Fribourg in der Schweiz. Derzeit ist er Gastwissenschaftler an der New York University.

Seine Spezialgebiete sind Medienpolitik und Medienregulierung, die Funktionsweise und ökonomische Grundlagen von Medien und Journalismus sowie Mediensysteme im internationalen Vergleich. Entsprechend beschäftigt er sich etwa mit der Zukunft des öffentlichen Rundfunks und den Auswirkungen der Digitalisierung für den Journalismus. Nach seinem Doktorat an der Universität Zürich war er als Gastwissenschaftler am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg und als Gastprofessor an der renommierten Annenberg School for Communication an der University of Pennsylvania in Philadelphia tätig. 2012 bis 2016 war er Vorsitzender der Fachgruppe Medienpolitik der Europäischen Vereinigung für Kommunikationswissenschaft, Ecrea.

Puppis ist Präsident des zivilgesellschaftlichen Vereins «media Forti» und Mitglied der «Eidgenössischen Medienkommission» EMEK, welche die schweizerische Regierung in Medienfragen berät. Im Tageblatt-Interview vertritt er seine persönliche Meinung als Wissenschaftler.

Die Mission

Die SRG SSR definiert ihre Mission wie folgt: «Das Angebot der SRG orientiert sich an den vielfältigen Bedürfnissen der mehrsprachigen und multikulturellen Schweiz. Vielfalt prägt daher unsere Angebote und Sendungen und bestimmt unseren Blickwinkel.» Und weiter: «Unser Angebot stützt sich auf die Werte unseres Leitbilds: Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit, Vielfalt, Kreativität, Fairness.»

Die Gebühreneinnahmen

Die Gebühreneinnahmen, rund 1,3 Milliarden Schweizer Franken (1,13 Milliarden Euro) jährlich, werden größtenteils für die Finanzierung der Radio- und TV-Programme der SRG SSR verwendet (1,24 Milliarden CHF). Die privaten Veranstalter (Lokalradios und Privat-TV) erhalten den restlichen Anteil. Der Bundesrat legt die Einzelheiten der Empfangsgebühren fest.

Zu Demaart

Zu Demaart

Folgenschwere Fehler, damit hat die Schweiz Erfahrung. Schließlich durften die Frauen nicht wählen bis in die 70er Jahre in einigen Kantonen bis in die 90er. Das System ist nicht gerade dazu geeignet, sich im Ausland damit zu brüsten. Schüsse in den Ofen sind da vorprogrammiert.