Winter 1944. Während jeder dachte, der lange Krieg sei endlich vorbei und das Hitler-Regime geschlagen, kamen die Nazis zurück. Die Ardennenoffensive war eine der blutigsten Schlachten des ganzen Zweiten Weltkriegs. Etwa 500 Kriegsreporter dokumentierten sie. Der belgische Journalist Jean-Paul Marthoz hat sich mit der Arbeit der Berichterstatter befasst. Er war vor kurzem in der Ettelbrücker Bibliothek zu Gast, um über das Thema zu referieren.

Die Ardennenoffensive war eine blutige Angelegenheit, die tiefe Wunden gerissen hat, welche heute noch nicht ganz vernarbt sind. Die Bevölkerung musste viele traumatische Erlebnisse verarbeiten. Einige haben dies bis heute noch nicht geschafft.

«Wir saßen meist im Keller. Schlafen konnten wir nicht, weil unentwegt irgendwo Bomben fielen oder Kanonen sprachen. Die Nahrungsbeschaffung war extrem schwierig, durch den andauernden Beschuss. Es war unübersichtlich. Man wusste nie, wer gerade wo die Kontrolle hatte. Überall lauerten Scharfschützen», erzählte J., eine Zeitzeugin. Sie war gerade mal acht Jahre alt, als die Hölle über den Ardennen hereinbrach. «An einem Tag zählte ich auf einer Strecke von rund einem Kilometer, in der Nähe von Wiltz, mehr als 600 US-amerikanische Helme. Ihre Träger waren entweder tot oder gefangen genommen worden.»

Die Bevölkerung hatte keine Wahl. Der Krieg kam zu ihr, ohne dass sie ihn darum gebeten hatte. Anders aber die Kriegsreporter. Sie begleiteten die alliierten Truppen während des ganzen Konfliktes.

Als die Deutschen Ende 1944 in den Ardennen geschlagen schienen, zogen sich viele von ihnen nach Brüssel, Paris usw. zurück, um dort das Weihnachtsfest zu verbringen. Nur ein einziger Journalist weilte in der Region, als die Nazis zurückkamen: Fred Mac Kenzie von der US-amerikanischen Zeitung Buffalo Evening News.

Dann kamen die Deutschen zurück. Nachdem klar war, dass der Krieg in der Region noch nicht vorbei war, wurden schnell die Reporter wieder in die Ardennen geschickt. Viele davon checkten im Hotel Cravat in Luxemburg-Stadt ein.

Im Fokus des Medieninteresses war aber vor allem die belgische Stadt Bastogne, wo die 101. Luftlandedivision der Amerikaner, unter dem Kommando von General McAuliffe, von der Wehrmacht eingeschlossen worden war. Das Interesse am Kriegsgeschehen war groß in den USA, einem Land, wo die Presse in der Verfassung des Landes verankert ist und die Zeitungsverlage große Macht besitzen.

Bastogne erinnerte viele US-Amerikaner zudem an die Schlacht von Alamo, als 1835 eine Handvoll texanische Soldaten das Fort gegen eine Übermacht von mexikanischen Soldaten verteidigte. So auch die G.I.s in Bastogne. McAuliffe antwortete auf die deutsche Aufforderung, sich zu ergeben, mit seinem legendären «Nuts», was so viel heißt wie «Niemals». Das schindete in den USA mächtig Eindruck. Die Alliierten brauchten «Helden». In Bastogne hatten sie gleich eine ganze Division davon.

Die Macht der Presse

Das öffentliche Interesse war also geweckt. Nun galt es, die Menschen zu Hause mit Informationen zu füttern. Und das taten die Kriegsreporter. Der Zweite Weltkrieg wurde zum «Goldenen Zeitalter» für die US-amerikanische Presse.

Mehr als 500 akkreditierte Journalisten berichteten über den Krieg, darunter etwa 100 Frauen. Dazu kamen Dutzende Korrespondenten und Militärreporter, vor allem von Yank und Star and Stripes. Yank, the Army Weekly war eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift des US-Militärs während des Zweiten Weltkriegs. Stars and Stripes indes war und ist immer noch eine Zeitung und Internetpublikation, die für die Truppen der US-Streitkräfte veröffentlicht wird. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg immer in Frontnähe gedruckt.

Einige Journalisten, die von der Front berichteten, waren sehr bekannt: Robert Capa, Ernest Hemingway und seine damalige Frau Martha Gellhorn, Walter Cronkite, der damals als «vertrauenswürdigster Mann der USA» angesehen wurde, oder Patt Cafey, dessen Fotos um die Welt gingen. Für Furore sorgte auch ein Vogue-Model. Lee Miller war auch Fotografin. Sie hatte eine bemerkenswerte Reportage von Luxemburg kurz vor der Rundstedt-Offensive veröffentlicht. Ihre Fotos, die sie bei der Befreiung von Dachau machte, sind ebenfalls bekannt. Schlagzeilen löste aber auch das Foto aus, auf dem sie sich selbst in der Badewanne von Adolf Hitler in Berlin ablichtete, «um sich vom Horror der KZs reinzuwaschen», wie sie erklärte.

Nach dem Krieg machten einige Kriegsreporter wie Eugene Patterson (Pulitzerpreis-Gewinner), Kurt Vonnegut (Romanautor) oder J. D. Salinger (Schriftsteller) Karriere. Ernest Hemingway wurde nicht nur wegen seiner Texte, sondern auch wegen seiner riesigen Essgelage während des Krieges bekannt.

Die Herausforderungen an die Journalisten waren enorm. Sie entschieden durch ihre Berichterstattung mit, wie der Krieg in der amerikanischen Heimat empfunden wurde. Dass er geführt werden musste, darüber bestand in den 1940ern kein Zweifel, im Gegensatz z.B. zum Vietnamkrieg, der auf offenen und starken Widerstand in den USA stieß. Der Zweite Weltkrieg wurde als «good war» (guter Krieg) angesehen, nicht zuletzt weil er den Kampf gegen zwei totalitäre Regime darstellte. Ja, Sie haben richtig gelesen: zwei Regime. Denn neben den Nazis galt es auch, den sowietischen Kommunismus in die Schranken zu verweisen. Schon in den frühen 1940ern zeigte der «Kalte Krieg» seine Nase.

Nah am Geschehen

Wie im Balkan, Anfang der 1990er Jahre, im Vietnam in den 1960ern und 1970ern oder jetzt in Syrien fand man die Journalisten während der Ardennenoffensive vor allem an der Front. Das ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Beispiele, wo Reporter aus der Distanz von einem bewaffneten Konflikt berichteten, gibt es genug: in Grenada (1983), in Panama (1989-1990) oder im zweiten Golfkrieg (1991).

Im Zweiten Weltkrieg kam es sogar vor, dass die Kriegsreporter gezwungen waren, zur Waffe zu greifen, weil z.B. der Kanonier in den sog. «Fliegenden Festungen» (B-17) getroffen wurde und sie zurückschießen mussten, um heil wieder runter zu kommen. Sie taten es aber nur widerwillig. Auch gab es viele Journalisten (z.B. Hemingway), die bewaffnet in den Krieg zogen – etwas, das heute schier undenkbar wäre. Sie gaben jedoch damals immer an, den Revolver oder das Gewehr nur zum Selbstschutz bei sich zu tragen.

Die Kriegsberichterstatter sprachen außerdem offen über ihre Ängste. Viele von ihnen gaben u.a. zu, dass der bewaffnete Konflikt sie anekelte und sie das gegenseitige Töten verabscheuten.

Getötete Journalisten

Ja, der Krieg war gefährlich, auch für die Kriegsreporter. 55 Journalisten verloren während des Zweiten Weltkriegs an den verschiedenen Fronten ihr Leben. In der Ardennenoffensive waren es zwei. Da sie immer nah an der Frontlinie waren, kam es zudem vor, dass sie sich plötzlich in Feindesland befanden, weil sich die Kampflinien ständig verschoben. Mitarbeiter mit einem deutschen Akzent mussten außerdem fürchten, als Kollaborateure verhaftet und eingesperrt zu werden. Sie mussten eine ganze Reihe Tests erfolgreich absolvieren, um die US-amerikanische Armee davon zu überzeugen, dass sie nur einfache Journalisten waren.

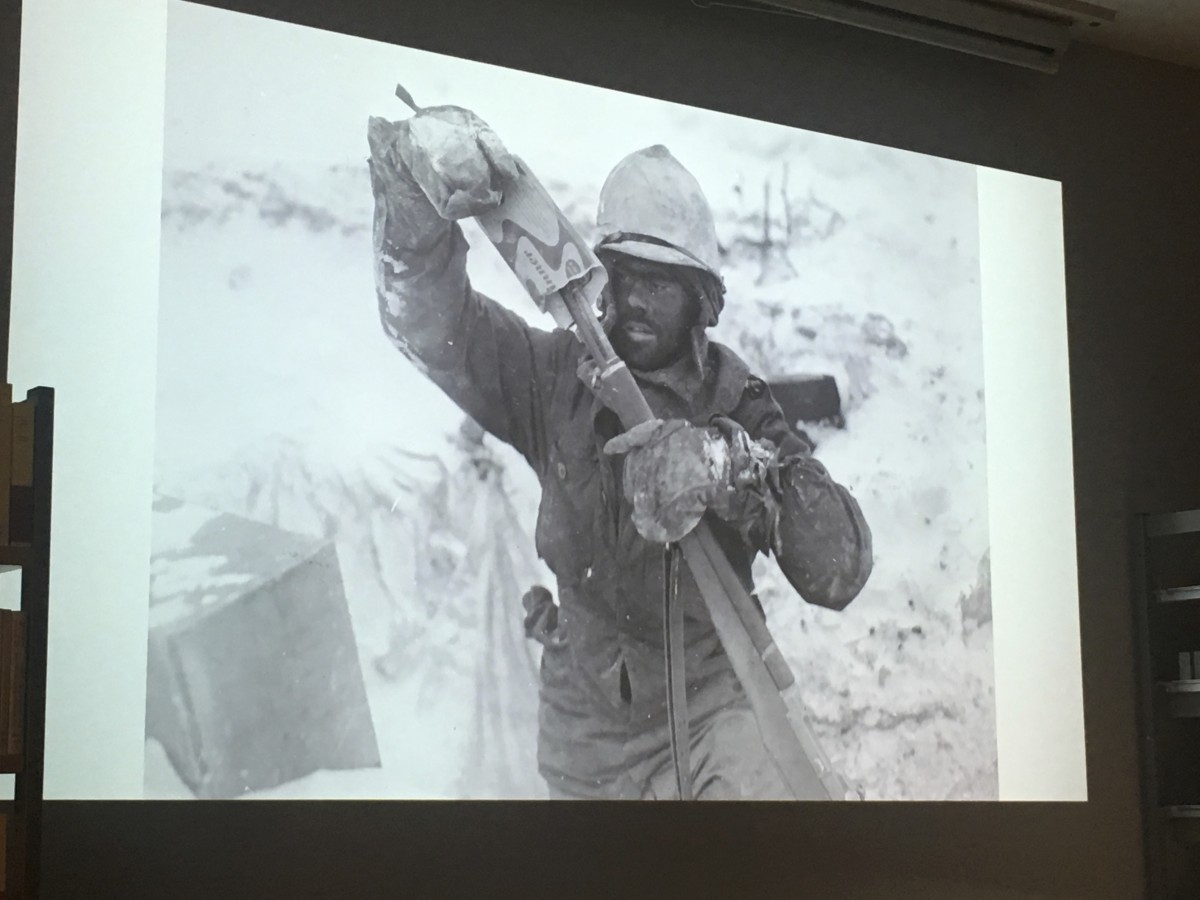

Die Berichterstatter vor Ort erzählten nur selten die Geschichte der Armee-Chefs und der Offiziere. Sie zogen es vor, den Werdegang der «einfachen Soldaten», des «Fußvolkes» zu beleuchten, sei es in Artikeln, auf Fotos oder auf gemalten Bildern und Karikaturen. Dabei zeigten die Journalisten und Illustratoren das wirkliche Leben an der Front: Soldaten, die im Dreck lagen, die einen gefallenen Kameraden beweinten, die feierten, die deutsche Soldaten gefangen nahmen … Auf diese Weise sollte gezeigt werden, wie wichtig und «gut» dieser Krieg war. Denn das eigentliche Ziel war es, in der Heimat Geld für den Krieg und die Rüstungsindustrie zu sammeln.

An der Front wurde also das «wahre» Leben gezeigt. Zensiert wurde nur selten, auch wenn einige Offiziere die Presse nicht mochten und sie am liebsten von der Front verbannt hätte. Die Führung in Washington, allen voran General Eisenhower und Präsident Truman, bremste die Kritiker aus. Sie waren sich der Wirkung der Presse auf die öffentliche Meinung bewusst und plädierten deshalb für eine «ehrliche» Berichterstattung. Nur selten griff der Generalstab ein und zensierte aus strategischen Gründen oder aus Sicherheitsgründen, um die Militäroperationen nicht zu gefährden.

Diese unverzerrte Berichterstattung hatte auch andere Gründe. Man konnte sich nicht die Verteidigung der Demokratie und der Menschenrechte auf die Fahne schreiben, ohne sie selbst anzuwenden. In diesem Sinne war auch Kritik erlaubt, ja sogar erwünscht. Und auch über Rückschläge wurde unverblümt berichtet.

Unterlassungen

Es gab aber damals auch Themen, die nicht oder nur ungenügend in der Presse zur Sprache kamen. So wurde nur am Rande über die zurückhaltende, ja isolationistische Haltung vieler Amerikaner berichtet, die vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Jahre 1941 mehrheitlich gegen einen Kriegseintritt ihres Landes waren.

Auch der Holocaust kam nur wenig zur Sprache, obwohl schnell bekannt war, dass die Nazis in den KZ im großen Stil Juden und Andersdenkende umbrachten.

Die Berichterstattung über etwaige Fehler und Straftaten der US-Truppen während des Krieges wie Vergewaltigungen, Raubzüge, Plünderungen, Desertionen usw. hielt sich trotz aller Offenheit ebenfalls in Grenzen. Dadurch hätte die öffentliche Meinung kippen können. Und das wollte angeblich niemand. Man bevorzugte stattdessen das Bild des Helden an der Front – es war besser für die Moral der Armee und der Bevölkerung.

Rundstedt-Offensive

Die Ardennenoffensive oder Unternehmen «Operation Herbstnebel», wie die Deutschen sie nannten, begann am 16. Dezember 1944 und endete hierzulande am 12. Februar 1945 mit der Befreiung von Vianden. Der Vorstoß war der Versuch der deutschen Streitkräfte, den Hafen von Antwerpen zurückzuerobern. Die Nazis wollten so den Treibstoffnachschub unterbinden, den die Alliierten brauchten, um ihren Vormarsch in Europa fortzusetzen. Auf ihrem Weg nach Westen griff die Wehrmacht die alliierten Truppen in den luxemburgischen und belgischen Ardennen an. Die Amerikaner wurden vom Angriff überrascht. Betroffen von der Rundstedt-Offensive, wie die Schlacht auch genannt wurde, waren u.a. die Gebiete um Bastogne, St. Vith, Malmédy, Rochefort, La Roche, Houffalize, Stavelot (B), Wiltz, Clerf, Diekirch, Echternach und Vianden.

Nach anfänglichen Rückschlägen schaffte es die US-Armee, die verlorenen Gebiete wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Erschwert wurde damals die Gegenoffensive durch das schlechte Wetter. Es war bitterkalt und schneite unentwegt, was Luftangriffe unmöglich machte.

Insgesamt waren etwas über eine Million Soldaten an der Schlacht beteiligt. Für die Vereinigten Staaten war die «Battle of the Bulge» die größte Landschlacht des Zweiten Weltkrieges.

Die deutschen Verluste der Ardennenoffensive betrugen über 85.000 Mann (Tote, Vermisste, Verwundete). Die alliierten Verluste waren ebenfalls hoch und betrafen über 75.000 Mann. Mehr als 500 Zivilisten ließen ihr Leben. Dazu kamen Tausende, die evakuiert wurden. Mehrere Städte und Dörfer in den Ardennen wurden arg in Mitleidenschaft gezogen bzw. komplett zerstört. Mehr als 20.000 Häuser wurden Schätzungen zufolge durch das Artilleriefeuer und die Bomben dem Erdboden gleichgemacht.

Und auch nach dem Krieg war die Gefahr nicht gebannt, denn viele Landstriche wurden durch nicht explodierte Minen oder Bomben verseucht.

Der Referendar

Jean-Paul Marthoz wurde in einem Dorf geboren, das entlang der ehemaligen Frontlinie der Ardennenoffensive liegt. Seit seiner jüngsten Kindheit wurde er «mit Erzählungen über die Rundstedt-Offensive gefüttert», wie er zu sagen pflegt. Der Journalist interessierte sich früh für die US-amerikanische Geschichte und Politik. Marthoz war als Journalist bei diversen Konflikten in Mittel- und Südamerika dabei. Er arbeitete u.a. auch als Kommunikationsdirektor für die Menschenrechtsorganisation «Human Rights Watch». Er ist auch Chronist für die bekannte belgische Tageszeitung Le Soir und gibt Kurse u.a. an der Universität von Louvain und am IHECS («Institut des hautes études des communications sociales») in Brüssel. Marthoz ist auch ein bekannter Buchautor. Sein letztes Werk trägt den Titel «Objectiv Bastogne» und berichtet über die Arbeit der Journalisten an der Front.

Jean-Paul Marthoz wurde in einem Dorf geboren, das entlang der ehemaligen Frontlinie der Ardennenoffensive liegt. Seit seiner jüngsten Kindheit wurde er «mit Erzählungen über die Rundstedt-Offensive gefüttert», wie er zu sagen pflegt. Der Journalist interessierte sich früh für die US-amerikanische Geschichte und Politik. Marthoz war als Journalist bei diversen Konflikten in Mittel- und Südamerika dabei. Er arbeitete u.a. auch als Kommunikationsdirektor für die Menschenrechtsorganisation «Human Rights Watch». Er ist auch Chronist für die bekannte belgische Tageszeitung Le Soir und gibt Kurse u.a. an der Universität von Louvain und am IHECS («Institut des hautes études des communications sociales») in Brüssel. Marthoz ist auch ein bekannter Buchautor. Sein letztes Werk trägt den Titel «Objectiv Bastogne» und berichtet über die Arbeit der Journalisten an der Front.

Lesen Sie hier auch den Kommentar zum Artikel von René Hoffmann.

Zu Demaart

Zu Demaart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können