Weniger an einer linear chronologischen Aufarbeitung der Biografie des Physikers interessiert, verdichtet Nolan in seiner typischen, überwältigenden Stilistik jene Elemente, die sein Filmwerk seit den Anfängen maßgeblich ausmachen – ein Bild komplexer, ja melodramatischer Männlichkeit entfaltet sich mit der Manipulation der filmischen Zeitlichkeit, um so auch ein politisches Bild Amerikas von den 1920ern bis zu den 1970ern zu zeichnen.

In Nolans Filmen werden zuvorderst existenzialphilosophische Themenfelder über den Aspekt der Zeit verhandelt – ein intellektuelles, anspruchsvolles Unterfangen, das dem Publikum einiges an Mitarbeit abverlangt, dennoch beständig als unterhaltsames, groß angelegtes Blockbuster-Kino mitsamt actionreicher Schauwerte und Spannungsdramaturgien aus klassischen Genrefilmen verstanden werden kann. Seine Filme besitzen keine komplizierten Sujets, sind keinem sozialrealistischen Gestus verpflichtet; seine Filme sind komplex und hochgradig philosophisch angelegt, orientieren sich aber immer an Mustern der breiten Publikumswirksamkeit. Dafür entwirft Nolan ganz konventionelle, aber komplexe Männlichkeitsbilder – da ist „Oppenheimer“ wohl das jüngste Beispiel.

Männer, die sich durch die Tat verwirklichen

Nolans männliche Helden orientieren sich stark an der Idee des Professionalismus, so wie Michael Mann diesen in seinen Filmen begründete. Die Parallelen zwischen „The Dark Knight“ (2009) und „Heat“ (1995) sind hinlänglich bekannt und wurden von Nolan immer wieder affirmiert. Es sind Männer, die sich vor allem durch die Tat verwirklichen; sie sind gut, ja die Besten in dem, was sie tun, deshalb verlangt oftmals die Rettung der Welt gerade nach ihnen: In „Interstellar“ (2014) braucht es den erfahrenen Raumfahrtpiloten Cooper (Matthew McConaughey), um im Weltraum neue Planeten zu erschließen. In „Tenet“ (2020) wird auf globaler Ebene um die Kontrolle der Zukunft gekämpft, dafür braucht es den namenlosen Agenten (John David Washington), der gegen einen übermächtigen Feind aus der Zukunft antreten muss. Um die Fallhöhe, die Größe, den Pathos seines männlichen Heros anschaulicher zu machen, braucht es bei Nolan unabdingbar den Rivalen. Dafür genügt allein der Blick auf „Insomnia“ (2002), „The Prestige“ (2006), die „Batman“-Trilogie (2005-2012) und „Tenet“.

In „Insomnia“ begleiten wir den Ermittler Will Dormer (Al Pacino), der in einer entlegenen Stadt in Alaska den Mord an einem 17-jährigen Mädchen aufklären soll. Der Mörder ist Walter Finch (Robin Williams) – rein oberflächlich betrachtet folgt „Insomnia“ als Remake des gleichnamigen norwegischen Films von 1997 den Gesetzmäßigkeiten der kriminalistischen Handlung. Spurensuche, Verfolgungsjagd, Verhör und finale Konfrontation strukturieren diesen Film kausal-logisch, doch tiefengelagert passiert da etwas anderes: Dormer und Finch verbindet das Morden und die Schuldfrage – der eine erkennt sich im anderen. Beide haben eine Linie überschritten, die moralischen Prinzipien sind nicht mehr eindeutig. Mit „Insomnia“ und Nolans virtuoser Erzähltechnik beginnt die kriminalistische Handlungsführung sich Anfang der 2000er selbst zu hinterfragen.

In „The Prestige“ liefern sich zwei Magier im ausgehenden 19. Jahrhundert ein erbittertes Katz- und Mausspiel, Täuschungen prägen die Handlung des Filmes – ähnlich einem Zaubertrick – auf besondere Weise: Angier (Hugh Jackman) und Borden (Christian Bale), anfangs Partner, gehen getrennte Wege, als ein Zaubertrick mit dem Tod der Assistentin und Geliebten Angiers, Julia (Piper Perabo), endet. Inwiefern Borden Schuld auf sich geladen hat – es war möglicherweise sein Fesselknoten, der den Tod Julias unter Wasser herbeiführte – kann Borden nachher selbst nicht mehr sagen, die Schuldfrage lässt der Film offen. Von da aus strukturiert mittels Vor- und Rückblenden die Rivalität beider Magier die Filmhandlung, beide unermüdlich davon angetrieben, den anderen zu übertreffen. Ein Bild zerrissener, komplexierter Männlichkeit erwächst da aus der Spiegelung des einen im anderen.

Die Schuld zum Wohle der anderen auf sich nehmen

Nolans neuer Film „Oppenheimer“ folgt augenscheinlich diesen Werkkonstanten: Es ist sein erster Film über eine historische Persönlichkeit – verwundern dürfte angesichts der hohen Ansprüche Nolans an sich selbst und der erwartungsgemäßen dichten Formsprache nicht, dass „Oppenheimer“ sein Männlichkeitsbild besonders über die verrückte, achronologische Präsentation der zeitlichen Ereignisse entfaltet. Der narrative, unsichtbare Motor des Films ergibt sich zunächst aus der kontextuellen Hintergrundfolie des Films: In Zeitungsartikeln und Radionachrichten werden immer wieder das nationalsozialistische Deutschland und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges angeführt – ein Wettlauf gegen die Zeit ist angebrochen, denn es gilt für Oppenheimer, eine Atomwaffe noch vor den Nazis zu entwerfen, ja zu erfinden, dies auf den reinen grundlegenden Gesetzen der Kernphysik, der Spaltung der Atome.

Daraus erwächst das Paradox, das diesen Oppenheimer nachdrücklich in die Reihe der Filmhelden Nolans setzt: Gerade um die Welt vor der totalen Vernichtung zu retten, den Frieden wiederherzustellen, ja das Gute dauerhaft und endgültig zu erreichen, sieht der Wissenschaftler sich damit konfrontiert, das absolut Böse, die totale Vernichtung selbst zu schaffen. Dieser Umstand ist ein wesentlicher Aspekt der komplexen Männlichkeit bei Nolan: Seine männlichen Helden laden Schuld auf sich, um das größere Wohl zu garantieren. Will Dormer fälscht Beweisstücke, seine Integrität als Gesetzeshüter damit beschädigend, um einen Kindermörder endgültig dingfest zu machen und so weitere Morde zu verhindern. Batman nimmt in „The Dark Knight“ die Schuld für den Tod Harvey Dents, Gothams Staranwalt, auf sich, um die Identität des strahlenden Justizhelden nicht zu beschädigen. Gotham und seine Behörden eröffnen dann eine unerbittliche Hetzjagd auf den Helden.

Diese Linie der „zwangsmäßigen Schuldaufladung“ führt direkt zu „Oppenheimer“. Einleitend informiert der Verweis auf Prometheus über das mythische Grundmotiv des Films: Prometheus brachte den Menschen das Feuer und muss auf endlose Zeit Höllenqualen leiden – die Eröffnung und seine oktroyierte Lesart von Oppenheimer als moderner Prometheus – so lautet im Übrigen der Titel des Buches von Kai Bird und Martin J. Sherwin, „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer“, auf dem der Film basiert – verleiht dem Film etwas Zwingendes: Nolan thematisiert wohl die ethischen und moralischen Fragestellungen, die mit der Atombombe einhergehen und die scheinbar massentauglich sind – die Atomangst und die damalige Kriegsrhetorik lassen sich heute unschwer auf die Atomdrohungen aus Russland im Kontext des gegenwärtigen Ukrainekrieges übertragen – doch weder verurteilt er den Physiker, noch spricht er ihn von aller Schuld frei, einzig steht da der Blick auf dessen Seelenpein.

„Now I have become death, the destroyer of worlds“

Diese Selbsterkenntnis Oppenheimers ist im Film überdeutlich gesetzt: Das Zitat aus der Bhagavad Gita, einer der zentralen hinduistischen Schriften „Now I have become death, the destroyer of worlds“ stellt nachdrücklich die Frage nach der menschlichen Hybris und danach, ob Oppenheimer in seinem Streben nach Weltfrieden zu weit gegangen ist. „Oppenheimer“ kreist um diese Fragen, gibt aber keine Antworten, der Film belässt die Figuren bei deren inneren Gewissenskonflikten, die keine wirkliche Motivaufschlüsselung ihres Handelns zulassen.

Das Publikum wird in der Folge mit sich allein gelassen. Die Schuldfrage, mit der Oppenheimer zu kämpfen hat, sein Dilemma, ist denn auch der narrative Fokus des Films und eigentlich der einzige zulässige Schluss, den der Film anbietet. Mit Blick auf den Inhalt des Films, der Kernphysik, anders formuliert: Der thematische Nucleus ist der eines Zwiespalts in der Betrachtung dieses Helden. Die Qual des Mannes ist seine Aussage. Man will über die wissenschaftliche Errungenschaft staunen, ja himmelhoch jauchzen, doch ist man sogleich zu Tode betrübt über die schrecklichen Ausmaße der Zerstörung, die sie anrichten kann. Diese Dialektik bestimmt nahezu den gesamten Inhalt des Films. Nolan findet dafür wie gewohnt entsprechende formsprachliche Übertragungen: Das historische Ereignis als Vorbild nehmend, erzählt er in seinem überhöhenden Stil.

Obschon dramaturgisch stark auf den äußerst drehbuchtechnischen, filmischen Dialogen beruhend, wird „Oppenheimer“ als filmisches Erlebnis äußerst mitreißend über Filmmusik und Montage angetrieben. Nolans Strategien der Überwältigung greifen auch hier. Nie gibt es den einen unzweifelhaften Blick auf die Ereignisse. Eine Szene, die in etwa die Filmhälfte markiert, steht dafür musterhaft: An einem Tisch sitzend unterhalten sich die Forscher mit Vertretern der Atomic Energy Commission (AEC) – eine große Blumenvase versperrt nicht nur den Figuren, sondern auch dem Publikum den Blick auf den jeweils anderen. So auch auf der auditiven Ebene: Sobald die Filmmusik von Ludwig Göransson eine Idee anzudeuten beginnt, zerschneiden die Streichinstrumente diese Formung gleich wieder. Es ist ein musikalisch breiter und ohrenbetäubender Klangteppich, weniger von Harmonien, sondern mehr von Dissonanzen geprägt.

Auf multiplen Erzählsträngen aufgebaut

Der britisch-amerikansiche Regisseur hat sich in Hollywood einen Namen gemacht als ein populärer Filmemacher, der seit seinen Anfängen mit „Following“ (1998) nicht lineare Erzählweisen fördert, um seinen Film als narrativ komplexes Ereignis anzulegen. Ein Erproben der dem Film medial inhärenten Möglichkeiten zur Abbildung der Zeit und deren Erleben während der Filmwahrnehmung sind Ansprüche, die für Nolans Arbeiten sehr konstitutiv sind. In „Memento“ (2000) stand da der Anspruch, eine Erzählung rückwärts anzulegen, „Inception“ (2010) war der unglaublich erfolgreiche Versuch einer filmischen Erfassung des Traumzustandes und diesen in die narrativen Muster spektakulärer Action- und Genrestandards einzubetten. „Interstellar“ war ein intergalaktisches Familiendrama, das die Zeitreise explizit zum Thema hatte. „Tenet“ wagte es erstmals, vor- und rückwärtsläufige Erzählstränge im Gewand eines globalen Agententhrillers zusammenzubringen.

Auch „Oppenheimer“ ist auf multiplen Erzählsträngen aufgebaut, die unterschiedliche Zeitebenen markieren: Auf einer ersten Zeitschiene verfolgen wir die Anfänge von Oppenheimers Karriere als Physiker; seine Studien in Europa, seine Bekanntschaften mit anderen namhaften Wissenschaftlern, Bohr, Heisenberg; seine Forschungs- und Lehrtätigkeit in Kalifornien, bis hin zu seiner Rekrutierung durch das Militär, woraus das Manhattan-Projekt und die Erfindung der Atombombe resultieren. Die Zäsur bildet das zentrale Ereignis, der Trinity-Test – ein Bezug auf den dreifaltigen Gott, ein Zitat aus einem Gedicht von John Donne – in Los Alamos und das anschließende Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Abwurf der Bomben über Hiroshima und Nagasaki.

Als ob dieses Ringen mit dem eigenen Ich nicht genug wäre, führt Nolan den Rivalen in der Figur des Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) ein, den Vorsitzenden der AEC, der voll des Neides auf Oppenheimers Erfolg und Ruhm ist. Auf dieser zweiten Zeitschiene, überwiegend in Schwarz-Weiß gehalten und aus der Perspektive von Strauss erzählt, befasst der Film sich mit den Folgen des Ruhms, die dem Prometheus-Mythos entsprechend zu Höllenqualen werden.

Multiperspektivität und Irreführung

Freilich verhindert diese überaus komplexe Erzählweise die direkte Anbindung an Oppenheimer, ein Erleben der Schicksalsschläge aus der subjektiven Wahrnehmung bleibt aus, allein schon, weil der Blick auf Oppenheimer auch einer der Multiperspektivität ist – mehrere Figuren erinnern sich rückblickend an den Physiker – der erzählerischen Struktur aus „Citizen Kane“ (1941) nicht unähnlich. Strauss entwirft eine Intrige, um Oppenheimer zu diskreditieren und ihm den Sicherheitsstatus zu entziehen. Dafür macht er sich zur Zeit des McCarthyismus die allgemeine paranoide Stimmung des Landes zu Nutzen.

Unter diesem Aspekt ist „Oppenheimer“ freilich auch ein Film über die Politik und die Angst der Amerikaner vor dem Kommunismus, die sich mit dem Blick auf einer von Strauss’ orchestrierten Untersuchungskommission bezüglich Oppenheimers Vergangenheit und vermeintlich linker Gesinnung besonders zeigt. Die politische und ideologische Gewichtung der kommunistischen Beziehungen Oppenheimers durch das Komitee lässt einen dabei beinahe vergessen, dass rund ein Jahrzehnt zuvor noch die Nazis das erklärte Feindbild waren, die die Schaffung der Bombe erst notwendig machten.

In äußerst ausgedehnten Szenen sehen wir Oppenheimer vor dem Ausschuss Rede und Antwort stehen. Förmlich melodramatisch aufgeladen verharrt die Kamera in statischen Großaufnahmen auf dem Gesicht dieses gemarterten Mannes. Cillian Murphy verleiht mit starrem, stählernem Blick und nahezu gläsernen Augen der tragischen Dimension dieses komplexen Charakters Ausdruck.

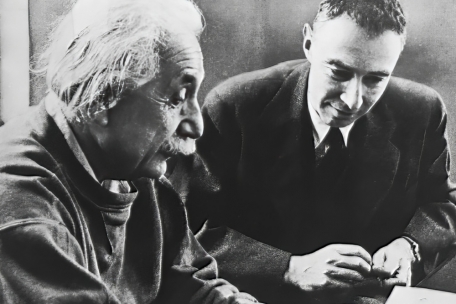

Beide Zeitebenen, das Zurückliegende und das Kommende, die Farb- und Schwarz-Weißaufnahmen müssen sich zwangsläufig an einem Punkt begegnen und ineinanderfließen. Hier erweist sich Nolans Film einmal mehr als ein Täuschungsmanöver. Die formale Struktur seiner Filme ist oftmals die einer Irreführung, die darauf abzielt, den Zuschauer über die Geschehnisse, die sich ereignen und über die Motivationen der Figuren zu täuschen. Nolan legt bewusst falsche Fährten, sodass sein Publikum vorerst falsche Schlüsse über das Gezeigte ziehen muss, nur um dann am Ende neues Licht auf einen entscheidenden Dreh- und Angelpunkt zu setzen: An einem Teich nahe dem Universitätsgelände von Princeton unterhalten sich Albert Einstein und Robert Oppenheimer. Einstein wendet sich ab, der hinzukommende Strauss deutet Einsteins missmutige Laune und den ausbleibenden Gruß als ein Zeichen der Abneigung ihm gegenüber. Oppenheimer müsse Einstein just zuvor gegen ihn aufgebracht haben.

Erst in der Kulmination beider Zeitebenen erfahren wir den wahren Inhalt des Austauschs beider Wissenschaftler: Ein gegenseitiges Verständnis wird da bekundet in Anbetracht des Grauens, das Oppenheimer mit seiner Erfindung in die Welt gebracht hat. Der eine, Oppenheimer, erkennt sich im anderen, Einstein. Strauss war zu keinem Moment Gegenstand der Unterhaltung; sein falscher, egozentrischer Schluss führt zu einem persönlichen Rachefeldzug in Form der Verleumdungskampagne, die sich im Nachhinein als unberechtigt herausstellt.

Obwohl die transparente Lesart durch diesen Zugang freilich erschwert wird, so ist diese konsequent eigenwillige narrative Präsentation der Ereignisse für Nolan überaus bedeutsam: Sukzessive überkommt einen die Erkenntnis, wie die zeitlichen Ereignisse und Persönlichkeiten sich gegenseitig bedingen. Nach dem Abwurf der Atombombe findet gleichsam eine neue Zeitrechnung statt, es gibt ein Davor und ein Danach, wie Niels Bohr (Kenneth Branagh) es an einer Stelle formuliert, so muss auch der Zuschauer beständig daran arbeiten, das Verhältnis der Zeitebenen zueinander zu überprüfen und die Auswirkungen von Vergangenheit auf die Zukunft immer wieder aus mehreren Blickwinkeln betrachten.

„Oppenheimers“ thematischer Kern ist die Kernspaltung. Dieses Aufbrechen alles Einheitlichen übersetzt Nolan in seiner formalen Gestaltung des Films: Die eine Wahrheit, den einen Blick auf den renommierten und umstrittenen Atomphysiker Oppenheimer, gewährt er seinem Publikum nicht, weil es ihn nicht gibt. Vielmehr ist das komplexe Männlichkeitsbild das Resultat einer gespaltenen Persönlichkeit, die, aus dem Willen heraus, das Gute zu schaffen, das Böse freisetzt. Dass die damit einhergehende Schuldfrage und moralische Integrität der Person selbst nicht mehr transparent herzuleiten sind, drückt Nolan mittels komplex verrückter, verschachtelter und multiperspektivischer Zeitlichkeiten aus, die alle Bruchstücke ausbilden, die sich nicht mehr ganz fügen – sodenn auch eine ganzheitliche Perspektive auf Oppenheimer niemals umfassend wiederhergestellt werden kann.

Zu Demaart

Zu Demaart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können